Technics SL-40CBT im Test: Wie gut ist der günstigste Technics?

- Antrieb

- Direkt

- Tonabnehmer ab Werk

- Audio-Technica AT-VM95C

- Motor

- 12-Pol, eisenlos, Dreiphasen-AC

- 33 ⅓ / 45 / 78 RPM

- Ja / Ja / –

- Anti-Skating einstellbar

- Ja, stufenlos

- Integrierter Phono-Vorverstärker

- Ja, abschaltbar, mit separatem Ausgang

- Preis

- 799 Euro

Etwas kompakter und deutlich günstiger als seine großen Brüder bewahrt der „kleine“ Technics erstaunlich viel von deren mechanischen und klanglichen Qualitäten. Das macht ihn in seiner Preisklasse zu einem der interessantesten Angebote.

- Knackig präziser Klang, mit höherwertigen Nadeln gut upgradefähig

- Exzellente Laufruhe

- Guter integrierter Phono-Preamp

- Arm hat keine Höhenverstellung

Bluetooth, Phono-Pre, kleinere Ausmaße – und coole Optik: Der Technics SL-40CBT bietet einiges, das selbst seine teureren Geschwister nicht haben. Wir haben uns das erste Serienexemplar des neuen Modells für diesen Test gesichert und sind mindestens so neugierig wie du: Wie viel von der überlegenen Qualität der großen Spieler lässt sich für 799 Euro realisieren? Wie viel Technics steckt im preiswertesten Technics?

Den Technics SL-40CBT gibt es in drei unterschiedlichen Farben:

Der erste Technics-Plattenspieler für unter 1000 Euro

Dank Streamingplayer und Class-D-Verstärker muss eine komplette HiFi-Anlage heute nicht größer sein als ein paar Kompaktboxen. In denen dann alles andere – Radio, Musikplayer, Verstärker – einfach eingebaut ist. Das gab es zwar früher schon, aber mit schmerzhaften Kompromissen bei der Qualität.

Heute kaufst du ein Streamingboxen-System wie zum Beispiel das Technics SC-CX700 – und hast HiFi-technisch ausgesorgt. Jedenfalls, solange du dich nicht zu den Analogfans und LP-Sammler:innen zählst. Denn eines lässt sich nicht verkleinern oder integrieren, und schon gar nicht ungestraft verbilligen: der Plattenspieler. Den musst du separat kaufen und aufstellen. Und wenn er nichts taugt, kann auch der beste Aktiv-Lautsprecher seine Fehler nicht mehr korrigieren.

Kein Wunder also, dass es bislang keinen Technics-Spieler deutlich unter 1000 Euro gab. Die Marke hat schließlich einen Ruf zu verlieren. Was es auch nicht bei Technics gab: einen Plattenspieler mit Bluetooth, einen Technics mit regalfreundlichen Außenmaßen – und einen Technics, der optisch perfekt zu den stylishen 700er-Streamingboxen passt. Hinter alle vier Aufgaben haben die Japaner mit dem Technics SL-40CBT nun einen dicken Haken gemacht.

Und einfach hat man es sich dabei nicht gemacht: Den eigenen Tonarm-Klassiker einfach billig und kompromissbehaftet nachzubauen, war für die Technics-Ingenieure keine Option. Stattdessen haben sie für den SL-40CBT eine komplett neue Lagereinheit entwickelt, die sich günstiger fertigen lässt. Das Resultat überzeugt.

Technics SL-40CBT im Hörtest: Elegante Neutralität

Zwei beruhigende Facts vorweg: Auch der 40er ist kein Zukaufdreher mit Technics-Schild, sondern entsteht in der firmeneigenen Produktionsstätte in Malaysia. Und natürlich versetzt auch hier der hauseigene Direktantrieb den Teller in Drehung. Im SL-40CBT leistet er ganze Arbeit: Pianoakkorde schwingen stabil aus, als würden sie auf Schienen davongleiten.

Der Gleichlauf des SL-40 ist erzstabil, wie wir das auch von den teureren Technics-Plattenspielern kennen. Einer davon, der Technics SL-1210Mk7, stand neben dem SL-40 zum Vergleich bereit. Wobei wir, um optimale Chancengleichheit zu schaffen, beide Spieler mit der gleichen System-Headshell-Kombination hören. Unterschiede sind auch dann noch reichlich vorhanden – erwartungsgemäß zugunsten des teureren Mk7.

Das oben angesprochene Ausklingen der Töne ist ein Bereich, in dem sich die Laufwerke unterscheiden: Mit dem Mk7 scheint Pianist Vladimir Ashkenazy eine gebundenere, flüssigere Spielweise anzunehmen. Der SL-40 lässt die filzbezogenen Hämmer zwar fast genauso impulsiv gegen die Stahlsaiten prallen, verliert aber ein paar Millisekunden früher das Interesse am weiteren Geschick der somit erzeugten Töne.

Das verleiht dem 40er eine etwas trockenere, mechanischere Note. Aber nicht nur Klassik macht die Charaktere der Spieler hörbar. Auch der turbulente Kammer-Postrock von Mice Parade auf Obrigado Saudade wirkt mit dem Mk7 noch etwas bunter, organischer und feiner.

Ganz objektiv ein Klasse-Spieler

Dass der teurere Technics dem 40er Grenzen aufzeigt, ist nicht überraschend und keine Schande. Umgekehrt beherrscht der neue Technics aber viele knifflige Übungen, die anderen Spielern seiner Preisklasse zuverlässig misslingen. Seine stabile Raumabbildung etwa lässt gemeinsam mit der unbeirrt harten Impulswiedergabe Rückschlüsse auf die Qualität des Tonarms zu: Hier wackelt und resoniert nichts ungebührlich herum.

Dass es noch klarer, detailreicher und im Bass wuchtiger geht, zeigt der Rega Planar 2, der seinen knappen Vorsprung dann aber mit weniger Abbildungsruhe gleich wieder aufs Spiel setzt.

Die ersten Vergleiche haben wir mit externen Phono-Vorverstärkern gemacht. Der Technics ist darauf aber nicht angewiesen. Genau genommen klingt er über sein integriertes Phono-Teil sogar besser als selbst über recht gute Preamps. Vor allem im Hochton gewinnt der Spieler an Feinzeichnung und Schmelz, wenn er als Solokünstler auftritt.

Schon mit der schlichten, sphärischen Serien-Nadel überrascht der Spieler mit stimmigen, gar nicht dumpfen oder unsauberen Höhen. Steigern kannst du den Klang mit Audio-Technicas höherwertigen VM-Modellen 95E, 95EN und 95ML, die wir natürlich alle vorrätig und auf dem Technics durchprobiert haben.

Upgradefähig und auch -würdig

Nadelupgrades sind eine zweischneidige Sache. Nicht selten machen die feineren Schliffe auch bestehende Probleme besser hörbar. Beim Technics gibt es solche Probleme aber nicht. So hören wir mit den besseren Nadeln schlicht und einfach deren Potenzial und Charakteristik. Die EN-Nadel zum Beispiel zaubert mit Klassik (Mahler Symphonie Nr. 2, Ozawa / Boston Symphony Orchestra) eine riesige Konzertsaalakustik und präzise darin platzierte Instrumente.

Das kann man sich auch als Pop-Hörer:in gönnen, etwa wegen fein differenzierter Schlagzeugbecken und zischfreier S-Laute. Oder gleich die noch detailreichere, nicht aber hellere ML-Nadel anschaffen, die ihren Mehrpreis gegenüber der EN mit einer im Schnitt höheren Lebenserwartung kompensiert.

Die Vorteile der besseren Nadeln bleiben auch im Bluetooth-Betrieb erhalten – hier setzt der Technics neben dem deutlich datenreduzierten SBC-Verfahren auch auf den klangoptimierten Codec aptX Adaptive. Trotzdem sollte Bluetooth im Zusammenspiel mit hochauflösenden Anlagen nur eine Notlösung bleiben. Praktisch ist die Funktion dennoch allemal. Etwa, wenn du deine Bluetooth-Kopfhörer mit dem SL-40CBT koppelst und du so genervte Nachbarn aus der Gleichung entfernst.

Auch so vielseitige Lautsprecher wie die eingangs erwähnten Technics SC-CX700 solltest du per Kabel verbinden. Hier hast du theoretisch sogar die Qual der Wahl, denn auch die Aktivboxen besitzen einen Phono-Eingang. Wir würden dennoch den internen Preamp des SL-40CBT verwenden und von diesem ein Kabel zum Aux-Input der Hauptbox legen. So bekommst du optimalen Klang und größere Freiheit bei der Aufstellung. Denn das vorverstärkte Signal kannst du ohne Einbußen auch über ein paar Meter Kabel schicken.

Neugierig, wie der Technics SL-40CBT im Vergleich mit anderen von uns getesteten Plattenspielern abschneidet? Dann ist unsere Bestenliste das Richtige für dich:

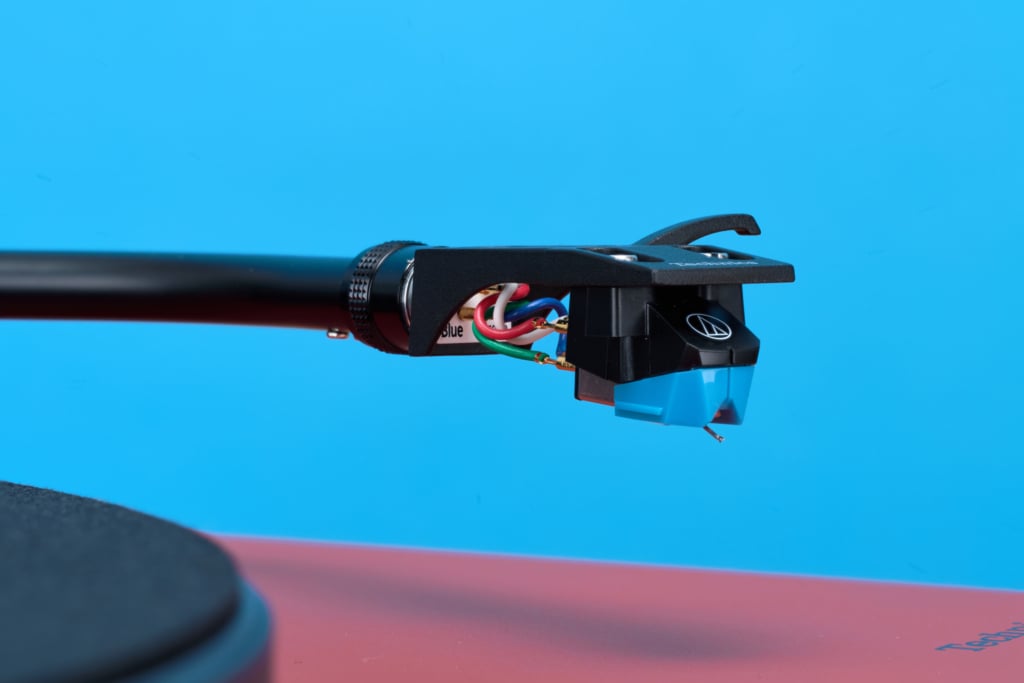

Technics SL-40CBT: Technischer Aufbau und Praxis

Technics-Spieler mit einem C im Namen bringen einen vormontierten Tonabnehmer mit. So etwa beim Technics SL-1500C ein Ortofon 2M Red. Beim SL-40CBT ist es das MM-System AT-VM95C von Audio-Technica. Ein preiswertes, unkompliziertes Arbeitstier mit sphärischer Nadel, das in Blindtests häufig für viel teurer gehalten wird.

Montiert ist es in die klassische Technics-Headshell aus Magnesium, die du beim Aufbau des Spielers einfach auf den Arm aufsteckst und festziehst. Alternativ kannst du beliebige andere gerade Headshells verwenden oder auch die Concorde-Systeme von Ortofon, die direkt am Tonarmbajonett befestigt werden.

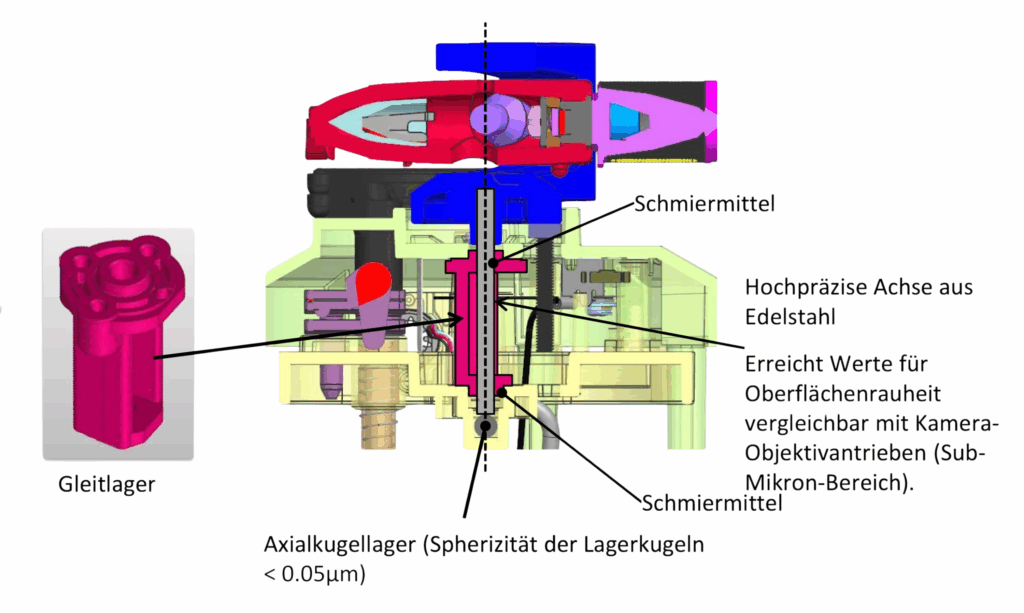

Der Arm des SL-40 ist eine Neukonstruktion, die die Geometrie des legendären S-förmigen Technics-Arms übernimmt, aber mechanisch einfacher umsetzt. Und zwar deutlich einfacher: Technics hat nicht nur die Höhenverstellung ersatzlos gestrichen, sondern auch die millionenfach kopierte kardanische Lagerung in vier Kugellagern.

Stattdessen schwenkt der Arm jetzt horizontal in einem Gleitlager, das aus einer hochpräzisen Stahlachse besteht, die radial in zwei Buchsen aus Spezialkunststoff geführt wird. Die axiale Last der unten planen Stahlachse ruht auf einer Stahlkugel.

Hohe Standards trotz Spardiktat

Auch wenn wir den originalen Technics-Arm zunächst vermissen, leuchtet uns der neue Arm ein. Denn zumindest im Neuzustand ist dessen Gleitlager spielfrei und leichtgängig – bei deutlich geringerem Material- und Justageaufwand in der Herstellung. Abgespeckt hat Technics auch das Armrohr, das hier etwas dünner und leichter ist.

Gegengewicht, Antiskating und Headshell samt Bajonett-Kupplung haben die Entwickler dagegen ohne erkennbare Änderungen übernommen. Mit diesem Arm kann man arbeiten – viel besser als mit den lieblosen Wackelkonstruktionen, die OEMs in dieser Preisklasse oft fertigen. Auch die fehlende Höhenverstellung lässt sich verkraften. Technics hat die Armhöhe so ausgelegt, dass das VM95 exakt parallel zur Platte läuft. Damit stimmt die Armhöhe auch für die meisten anderen Systeme zumindest auf ein, zwei Millimeter genau.

Etwas schäbig kommt uns das Bedienfeld vorne links auf dem Oberdeck vor. Vielleicht auch wieder nur, weil wir die riesige, weich klickende Starttaste des teuren 1210GR unter dem Finger spüren wollen. Hier sind es halt fünf ganz normale Plastiktasten: Ein/Aus, Bluetooth, zentral etwas größer Start/Stop und darunter die Drehzahltasten für 33 und 45 U/min. Wobei die Funktion die etwas frugale Materialwahl schnell vergessen lässt:

Wechsel von 33 auf 45 und zurück passieren so blitzartig und zielsicher, dass man nicht mal den Finger von der Taste wegbekommt, bevor die neue Drehzahl eingeloggt ist. Ebenso zackig, wenn auch nicht ganz auf 1200er-Niveau, verläuft der Start aus dem Stand. Klar: Unter der Haube – beziehungsweise unterm Teller – steckt der gleiche eisenlose und digital kontrollierte Direktantriebsmotor wie in den größeren Modellen.

Teller und Zarge haben abgespeckt

Da der Motor quarzgeregelt ist und ein induktiver Sensor diese Regelung konstant mit hochauflösenden Drehzahldaten füttert, braucht kein Mensch ein Stroboskop. Das Tempo stimmt immer punktgenau und lässt sich auch nicht verändern. Ohne den breiten, schrägen Stroborand der großen Brüder ist der neue Teller etwas kleiner und hat jetzt praktisch exakt LP-Durchmesser.

Dass er im nackten Zustand bei jeder Berührung munter klingelt, ist nicht weiter schlimm, weil die beiliegende Matte aus verdichtetem Filz wirksam für Ruhe sorgt. Auf der Tellerunterseite ist wie gewohnt der CD-große Rotor-Magnetring montiert. Der Teller ist also Teil des Motors, der die Antriebskräfte nicht über die Achse, sondern direkt auf diesen Magnetring überträgt. Direkter geht’s nicht.

Vier verstellbare, präzise abgestimmte Federfüße entkoppeln den Plattenspieler mit Direktantrieb sehr wirksam von seiner Stellfläche. Die Zarge des SL-40CBT besteht aus MDF und trägt eine Bodenwanne aus dünnem Kunststoff. Kein Vergleich zur vielschichtigen Alu-, BMC- und Fiberglasarchitektur der 1200er-Familie. Aber dafür auch merklich kompakter und mit edlen Strukturlacken farblich perfekt auf die Technics-Streamingboxen abgestimmt.

Das Terracottarot unseres Testspielers gefällt uns auch solitär sehr gut – alternativ gibt’s die matte Oberfläche in Schwarz oder Hellgrau. Eine Haube mit Federscharnieren komplettiert den Baby-Technics zu einem wirklich runden Paket.

Unser Fazit zum Technics SL-40CBT

Technics zeigt, wie’s geht: Auch der preiswerteste Spieler der Japaner überzeugt mit präzisem Direktantrieb, einem spielfrei gelagerten, reibungsfrei beweglichen Tonarm und einem sehr gut klingenden MM-Vorverstärker. Präziser, stabiler Klang und gutes Upgradepotential rücken durch den SL-40 nun auch für jene Analogfans in Reichweite, denen die bisherigen Technics-Modelle noch etwas zu teuer waren.

Hier kannst du den Technics SL-40CBT direkt bestellen:

| Technische Daten | |

| Antrieb | Direkt |

| Tonabnehmer ab Werk | Audio-Technica AT-VM95C |

| Getestet mit: | AT-VM95C, AT-VM95E, AT-VM95EN, AT-VM95ML, AT-VM95SH |

| Tonarm | S-Form, 9", statisch balanciert, SME-Kupplung |

| Teller | Alu, 1,2 kg incl. Matte |

| Motor | 12-Pol, eisenlos, Dreiphasen-AC |

| 33 ⅓ / 45 / 78 RPM | Ja / Ja / – |

| Anti-Skating einstellbar | Ja, stufenlos |

| Höhenverstellbare Füße | Ja |

| Integrierter Phono-Vorverstärker | Ja, abschaltbar, mit separatem Ausgang |

| Preis | 799 Euro |

Wie sich der Technics SL-40CBT im Vergleich mit anderen Plattenspielern mit integriertem Phono-Vorverstärker schlägt, verrät dir ein Blick auf unsere Bestenliste: