VPI Player im Test: Cooler Komplett-Plattenspieler „made in USA“

- Antrieb

- Riemen

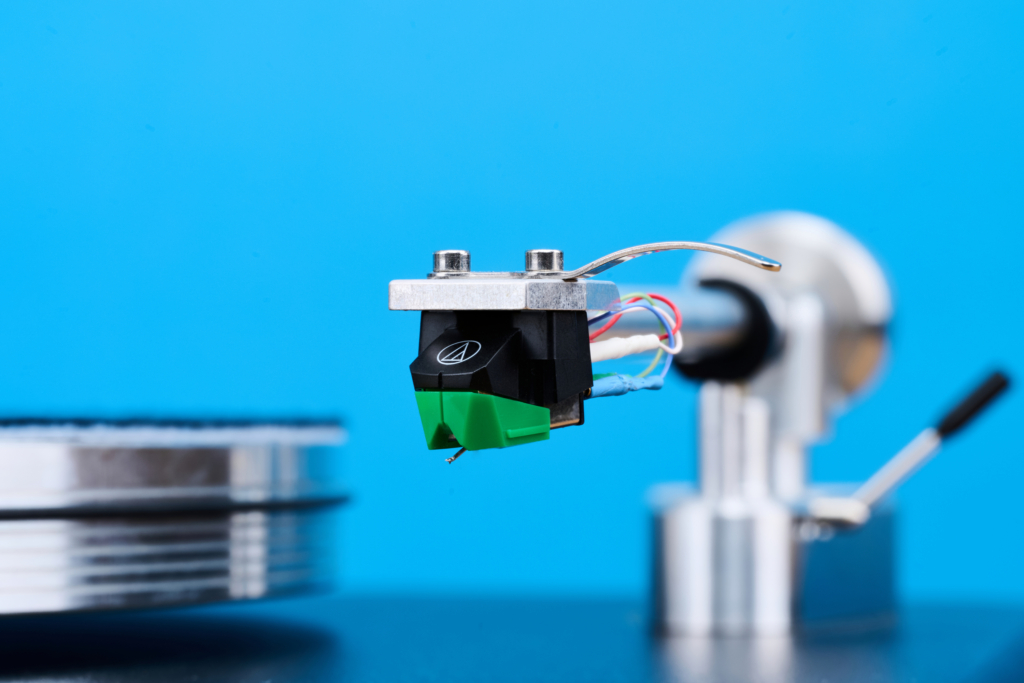

- Tonabnehmer ab Werk

- Audio-Technica AT-VM95E

- Motor

- 24V-Synchronmotor

- 33 ⅓ / 45 / 78 RPM

- Ja / Ja / –

- Anti-Skating einstellbar

- –

- Integrierter Phono-Vorverstärker

- Ja

- Preis

- 2.699 Euro

Wenn du die Laufruhe und Stabilität eines High-End-Laufwerks suchst, aber auf Einstellorgien verzichten kannst, solltest du dir den VPI Player anschauen: Aufs absolut Wesentliche reduziert, robust wie ein Nutzfahrzeug klingt er über seinen eingebauten Phono-Vorverstärker einfach genial.

- Grundsolide, wartungsfreie Konstruktion

- Präzise fokussierter, sauberer, musikalisch mitreißender Klang

- Extrem einfach in Aufbau und Handling

- Tonarm ohne Verstellung von Höhe oder Azimut

- Kein Antiskating (jedoch ohne negative Konsequenzen)

- Keine Haube

Preis, Ausstattung und Bedienkomfort stehen bei Plattenspielern meist in einem paradoxen Zusammenhang: Am besten ausgestattet und am einfachsten aufzubauen sind ausgerechnet die billigsten Modelle. Bei den teuren Edel-Laufwerken bekommst du dagegen Teller, Arm, Motor und Zarge vom Feinsten, musst aber Know-How und Zeit mitbringen: Tonabnehmer aussuchen und einbauen, Spieler aufbauen und justieren. Aber zum Glück gibt es inzwischen auch wieder Komplettspieler, die gehobenen Ansprüchen an Klang und Verarbeitung gerecht werden. Die nach dem Öffnen des Kartons genauso schnell startbereit sind wie die einfachsten Einsteigermodelle. Die dabei aber zugleich für alle Ewigkeit gebaut sind. Einer davon, ein ganz besonders schöner, ist der VPI Player.

Plug-and-Play aus High-End-Schmiede

VPI ist noch ein echter Familienbetrieb mit Sitz in Cliffwood, New Jersey. Gegründet vor 40 Jahren von Harry Weisfeld, heute geführt von seinem Sohn Mat. Der auch die Idee hatte, mal einen ganz anderen Spieler zu bauen: unkompliziert, maßgeschneidert für den Einstieg. Ideal, wenn HiFi zwar schon etwas Geld kosten darf, aber überschaubar bleiben muss – finanziell wie räumlich.

Der Player kommt daher fix und fertig mit justiertem System, voreingestellter Auflagekraft, einem hochwertigen eingebauten Phono-Vorverstärker und sogar einem regelbaren Kopfhörerausgang. Selbst der schwere Aluteller steckt schon auf seiner Lagerachse. Angesichts der Strapazen einer langen Reise in LKW, Containerschiffen und automatisierten Verteilzentren mutet das geradezu tollkühn an. Aber der Player ist so brachial robust ausgelegt, dass die Weisfelds ihm das ganz unbesorgt zutrauen.

VPI Player im Hörtest: Stabil, feinsinnig und großformatig

Stabilität prägt dann auch den Klang des US-Spielers. Derart breite, ordentlich gestaffelte Klangpanoramen bauen normalerweise nur viel teurere Laufwerke. Das ist doppelt verblüffend, wenn man bedenkt, dass das serienmäßig verbaute Audio-Technica AT-VM95E gerade mal 59 Euro kostet. Du findest es folglich auch in unzähligen Billigspielern, wo es oft schon beachtlich sauber und ausgewogen abtastet. Im resonanzarmen VPI-Tonarm wirkt es dennoch wie verwandelt.

Niemand würde im Blindtest darauf kommen, dass dieser fein aufgelöste, geschmeidige, dynamisch agile Sound einer so preiswerten Nadel entspringt. Es ist ein Paradebeispiel für eine alte High-End-Faustregel: Laufwerk und Arm setzen den Rahmen, innerhalb dessen sich ein Tonabnehmer klanglich ausdehnen und entwickeln kann. Beim VPI ist dieser Rahmen ungewöhnlich groß.

Weil der Spieler keine Einstellmöglichkeiten für Antiskating und Tonarmhöhe hat, haben wir ganz bewusst auch Platten aufgelegt, die in dieser Hinsicht kritisch sind. Etwa Keith Jarretts Dark Intervals mit intensiven Klavieranschlägen am Limit dessen, was sich auf Vinyl schneiden lässt. Oder Milt Jacksons fast noch heiklere Vibraphon-Kaskaden auf Soul Believer. Schon kleine Nachlässigkeiten des Spielers äußern sich da in hässlichen Klirr-Kränzchen um die eigentlich glockenklaren Töne herum. Nicht so beim Player, der auf beiden Platten souverän die Übersicht wahrt.

Upgrades sind möglich, aber nicht nötig

Die tonale Balance des US-Spielers ist mit dem Audio-Technica-System neutral und breitbandig. Der VPI verzichtet auf künstliche Wärme im Oberbass, zeichnet tiefe Frequenzen dafür sehr konturiert. Noch lebendiger pulsiert der Bass, wenn wir die E-Nadel des AT-VM95 durch die teurere EN-Nadel ersetzen. Und auch in den Höhen klingt’s jetzt noch glatter und detailreicher. Der Vorteil solcher Nadelupgrades ist, dass du ohne Schrauberei und erneute Justage auskommst. Wir haben uns die Mühe trotzdem gemacht und ein paar ganz andere Tonabnehmer ausprobiert, die auch preislich noch höher reichen als Audio-Technicas VM95-Familie.

Besonders beeindruckt hat uns ein Moving-Iron-System von Nagaoka, das MP-200. Mit 479 Euro ist es sicher kein Sonderangebot mehr. Aber im Player spielt das Nagaoka so ausdrucksstark, duftig und geschmeidig, dass wir mit dem Testen gar nicht mehr aufhören wollen. Das System macht nicht nur in bestimmten Frequenzbereichen etwas besser, sondern überall: Der Bass singt lust- und druckvoll, Stimmen tönen körperreich und sauber artikuliert, die Höhen wirken luftig und zart, aber nie zu hell. Auch die Abbildung wird noch realistischer. Präzise und stabil war sie vorher schon. Aber mit dem Nagaoka gewinnt sie deutlich an Plastizität, tritt aus der Boxenebene weiter und greifbarer in den Raum hinaus.

Kopfhörerausgang könnte kräftiger sein

Wenn du einen Kopfhörer direkt am Player einsteckst, bleibt dessen Line-Ausgang aktiv, du musst deinen HiFi-Verstärker also selbst abschalten oder leisedrehen. Die Idee an dem Kopfhörerausgang ist, dass du in solchen Fällen die gesamte Anlage gar nicht erst einschalten musst. Als Ersatz für einen gut gemachten Kopfhörerverstärker kann der Player aber nur eingeschränkt dienen. Anspruchsvolle HiFi-Kopfhörer mit hochohmigen Schwingspulen und/oder schlechtem Wirkungsgrad gehen an dem integrierten Head-Amp nämlich nur recht leise und wenig dynamisch. Besser funktionieren Modelle, die für mobilen Einsatz vorgesehen sind, etwa unser alter Marshall Major.

Einen richtig guten Eindruck hinterlässt der Phono-Vorverstärker, mit dem wir unterschiedlichste MM-Systeme stets rauschfrei und mit guter Dynamik zu Gehör bekommen. Mit typischen Einbau-Preamps hat dieses Phono-Teil klanglich nur wenig gemein. Es spielt mit ernsthaft weiter Abbildung, sehr guter Transparenz und kraftvollem Bass. Wobei es in diesem Test schwerfällt, seinen Einfluss von dem des restlichen Players zu differenzieren – schließlich ist der Preamp nicht (zumindest nicht einfach) abschaltbar und war somit an allen beschriebenen Eindrücken beteiligt.

Wie der VPI Player im Vergleich mit anderen von uns getesteten Plattenspielern abschneidet, verrät dir unsere Bestenliste:

Technischer Aufbau: VPI Player im Praxis-Check

Trotz seines recht modernen Konzepts wirkt der Player auf den ersten Blick eher rustikal-altmodisch. Im Versandkarton liegt er komplett montiert, mit bereits aufgesetztem Teller und am Tonarm montiertem Gegengewicht, das auch bereits auf die benötigte Auflagekraft eingestellt ist. Um den Player in Betrieb zu nehmen, musst du lediglich zwei Schaumstoffpolster unter dem Teller herausziehen, die Drahtsicherung des Tonarms entfernen und nachschauen, ob der dicke Gummiriemen noch korrekt über Motorpulley und Tellerumfang gespannt ist. Wie alle Plattenspieler soll der VPI exakt horizontal stehen, was du dank robuster, höhenverstellbarer Gummifüße leicht hinbekommst.

Um die Drehzahl zu wechseln, gibst du dem Riemen einen kleinen Schubs mit dem Finger, um ihn auf den größeren oder kleineren Radius der Riemenscheibe zu bugsieren. Die zugehörige Laufrille am Rand des Tellers sucht sich der Riemen von allein. Ein- und aus schaltest du mit einer simplen Drucktaste, wobei die Beschleunigung beim Einschalten so unerwartet wie eindrucksvoll ist. Denn der Teller aus massivem Aluminium mit einer eingeklebten, vibrationsdämpfenden MDF-Einlage ist mit stolzen 3 Kilo alles andere als ein Leichtgewicht. Der Motor, ein 24-poliger Synchronläufer des US-Herstellers Hurst, packt also außerordentlich herzhaft zu – was sicher auch zu dem beobachteten, fest-verbindlichen Klang des Spielers beiträgt.

Klappern gehört zum Handwerk

Im Neuzustand kann dieser Motor alarmierende, klappernd-klopfende Nebengeräusche machen, die aber völlig harmlos sind. Während der ersten Betriebsstunden verschwinden sie und hinterlassen ein dezentes Murmeln. Wichtig festzuhalten ist aber, dass diese Geräusche nur am Motor selbst auftreten, nicht aber im Ausgangssignal wiederzufinden sind. Auch mit weit aufgezogenem Lautstärkeregler hörst du bei guten Pressungen in Leerrillen wirklich nur das Vinylrauschen. Und manchmal sogar die Motoren der Schneidemaschine, auf der womöglich vor Jahrzehnten das Master zu deiner LP entstand.

Simpel und wuchtig wie das Antriebsaggregat ist auch das Tellerlager mit seiner 13 Millimeter dicken Stahlachse. Die Achse ist mit einer mächtigen Sechskantmutter an dem massiven MDF-Chassis des Player fixiert und ragt von diesem aus nach oben. Der Teller trägt das Gegenstück in Form einer eingepressten Messingbuchse, als Schmiermittel dient Fett. Dieses Lager lief im Hörtest extrem leise und weich – und dürfte auch bei Dauerbetrieb bis ans Ende aller Tage rotieren.

Einstellmöglichkeiten aufs Minimum reduziert

An der Drehzahl des Motors kannst du nichts verändern, sie stimmt aber ab Werk haargenau. Seinen Strom erhält der Antrieb nicht aus einem der üblichen Steckernetzteile, sondern aus einem ausgewachsenen, in die Zarge integrierten Trafo, der auch die Versorgungen von Phono-Stufe und Kopfhörerverstärker speist. Diese befinden sich auf jeweils eigenen Platinen in entgegengesetzten Ecken des Chassis: Links vorne verstärken Op-Amps des Typs 2134 das Signal für den Kopfhörerausgang. Wobei jeweils zwei Chips je Kanal als Tandems arbeiten. Das erhöht die Leistung etwas, verleiht dem Ausgang aber immer noch keine Herkuleskräfte.

Rechts hinten, strategisch günstig direkt beim Arm platziert, werkelt der Phono-Preamp, der überraschend simpel mit nur einem einzigen OPA2134 aufgebaut ist. Auf der gleichen Platine finden sich auch die Stromversorgungen für den Motor und den Headphone-Amp. Abschalten lässt sich der Preamp offiziell nicht, mit etwas Schraubarbeit kannst du aber die Platine freilegen und dort einen entsprechend beschrifteten Jumper umstecken. Da der Vorverstärker exzellent klingt, sehen wir aber kaum sinnvolle Gründe, das zu tun. Willst du generell mit einem externen Phono-Teil arbeiten, findest du bei VPI Spieler im Überfluss, die von vornherein keinen Preamp mitbringen. Etwa den günstigeren VPI Cliffwood, der unserem Testgerät aufs Haar gleicht, aber auf Preamp und Kopfhöreranschluss verzichtet.

Rustikaler Tonarm mit Extralänge

Wunderschön finden wir den kerzengeraden, präzise gedrehten Tonarm des VPI Player mit seinem fast nahtlos angesetzten, dickwandigen Headshell. Festigkeit und Resonanzarmut sieht man diesem Teil regelrecht an. Gelagert ist das Alurohr in zwei Kugellagerringen für die horizontalen Schwenks, sowie in einem schlichten Gleitlager fürs Auf- und Abwärtswippen. Keine feinmechanische Tour de Force, im Test aber präzise und zuverlässig.

Für die korrekte Balance und Auflagekraft verschiebst du das dicke Gegengewicht auf dem hinteren Ende des Arms, nachdem du vorher eine Klemmschraube (2er-Inbus) gelöst hast. Das ist nicht die komfortabelste Lösung, weil du für die kleinste Änderung eine Tonarmwaage brauchst. Und auch damit meist mehrere Versuche, bis der gewünschte Wert anliegt. Beim Kauf kannst du dich zwar darauf verlassen, dass das Gewicht stimmt. Wir würden trotzdem empfehlen, eine einfache elektronische Waage für ein paar Euro gleich mitzukaufen.

Für heiße Diskussionen sorgt mitunter ein anderes Detail: Der Player kommt ohne Antiskating. Mat Weisfeld hält es für unnötig, sogar kontraproduktiv. Und liefert selbst seine teuren Toparme nur auf ausdrücklichen Wunsch mit einer „richtigen“ Skatingkompensation. In der Tat hatten wir mit dem Player – siehe Hörtest – nie das Gefühl, dadurch irgendwelche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Im Gegenteil: Der Spieler tastet auch kritische Platten vorbildlich verzerrungsfrei ab.

Dazu trägt sicher die etwas größere Länge des Arms bei: Der Player-Arm nähert sich der Zehn-Zoll-Marke. Das bedeutet von vornherein einen geringeren Spurfehlwinkel und damit geringeren Klirr. Nebenbei benötigt ein Zehnzöller aber auch einen kleineren Kröpfungswinkel als ein Neunzoll-Arm. Wodurch die entstehende Skatingkraft geringer ausfällt.

Unser Fazit zum VPI Player

Mechanisch betont schlicht gehalten, dabei aber äußerst solide ausgeführt, ist der VPI Player sicher nicht der ideale Partner für Justage-Jecken. Wobei sein musikalisch packender, blitzsauberer Klang dir bereits mit dem preiswerten Seriensystem nie das Gefühl gibt, irgendwie an dem Spieler herumschrauben zu müssen. Seine preislich vergleichbaren Mitbewerber, zu denen Größen von Elac, Cambridge Audio, Clearaudio und Technics zählen, haben uns beim Musikhören jedenfalls nicht so mühelos in ihren Bann gezogen, wie das dem Player gelingt. Der Kopfhörerausgang ist dabei ein nettes Extra, auch wenn er mit separaten Headphone-Amps letztlich nicht mithalten kann.

Ein wenig mehr Komfort darf dein Plattenspieler mit eingebautem Phono-Vorverstärker schon bieten? Dann wirst du sicher in unserer Bestenliste fündig: