EAT Fortissimo S im Test: Der Sound, der aus der Masse kommt

- Antrieb

- Riemen

- Tonabnehmer ab Werk

- –

- Motor

- 2x AC

- 33 ⅓ / 45 / 78 RPM

- Ja / Ja / –

- Anti-Skating einstellbar

- Ja

- Integrierter Phono-Vorverstärker

- –

- Preis

- ab 8.880 Euro (ohne Tonabnehmer) | getestete Ausführung: 14.780 Euro

Nicht immer sorgt viel Gewicht auch für besonders eindrucksvollen Klang. Beim Fortissimo S geht die Rechnung aber auf. Dieser XXL-Spieler mit seinem hauseigenen Zwölfzoll-Arm holt Details und Dynamik aus den Rillen, dass es eine Freude ist. Verarbeitung und Praxiseigenschaften sind top, der Preis geht für das Gebotene in Ordnung.

- Extrem ruhiger, geschmeidiger und kraftvoller Klang

- Sehr vielseitig konfigurierbar

- Allürenfreies Handling

- Keine Drehzahl-Feineinstellung

- Haube kostet extra

Ob Vinyl nun das ultimativ beste Medium ist oder nicht – darüber kann man lange diskutieren. Wenn aber erst mal ein paar tausend Alben die Regale in deinem Wohnzimmer füllen, stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Dieser Fundus will genutzt und gespielt werden. Das klangliche Potenzial in den Rillen wirklich auszureizen, wird unweigerlich teuer. Aber es ist auch enorm befriedigend, wie jede Verbesserung am Plattenspieler uns tiefer in den Klang eintauchen lässt. Der EAT Fortissimo S bringt uns auf dieser Reise schon mit einem Satz extrem weit.

So weit, dass wir mit dem Hörtest gar nicht mehr aufhören wollten. So weit, dass selbst unsere Lieblings-Digitalplayer im direkten Vergleich blass, fahl und leblos wirken. Nebenbei entpuppt sich der EAT im Verlauf unseres Tests als angenehm unkomplizierter, bedienfreundlicher Spieler. Die größte Herausforderung an ihm ist es, ein Möbel zu finden, das sein Gewicht aushält.

EAT Fortissimo S im Hörtest: Stürmische Dynamik vor spiegelglattem Hintergrund

Wie bei High-End-Plattenspielern üblich gibt es den Fortissimo S in unterschiedlichen Tonarm-Bestückungen. Wir haben den Spieler mit dem besten EAT-eigenen Modell bestellt. Das ist der EAT F-Note, ein 12-Zoll-Arm mit wechselbarem Rohr und Laser-Justagehilfe. Diesen haben wir mit einem Luxman LMC-5 bestückt. Einem teuren, aber noch nicht verrückt teuren MC-Tonabnehmer japanischer Herkunft. Den Luxman-Abtaster schätzen wir für seine detailreiche, zugleich geschmeidige Wiedergabe, von der besonders Stimmen sehr profitieren. So gut wie im EAT haben wir ihn aber selten gehört.

The Livelong Day der irischen Folk-Avantgardisten Lankum gehört zwar zu den Redaktions-Lieblingsplatten. Aber eigentlich primär wegen der Musik, während der Sound meist zu Wünschen übrig lässt. Der EAT ließ uns das Album mit völlig neuen Ohren hören. Was das Lankum-Album schwierig macht, ist der sehr dicht bevölkerte Mitteltonbereich: Mehrstimmiger Gesang steht im Vordergrund, begleitet von Fiddle, Harmonium, allen möglichen anderen akustischen Instrumenten.

Da wird’s für die Stimmen schnell eng auf der virtuellen Bühne, jedenfalls auf den meisten Spielern. Und oft ist man geneigt, hier der digitalen Version den Vorzug zu geben, etwa dem Tidal-Stream. Da wirken die Mitten sauberer und detailreicher als mit den meisten Plattenspielern.

Beim EAT-Luxman-Gespann – entzerrt durch unseren Phono-Profi SPL Phonos – denken wir dagegen keine Sekunde lang daran, unseren Streamer anzuwerfen. Im Gegenteil: Selbst eine preislich vergleichbare Digital-Combo öffnet uns keine neuen Einblicke. Sondern zeigt uns fast schmerzhaft, wie überlegen hier die analoge Wiedergabe ist. Die großen Dynamikbögen der Songs (zum Beispiel des zehnminütigen Openers The Wild Rover) entfalten sich über den EAT mit Wucht und Präzision, zugleich aber völlig entspannt. Und die Stimmen – allen voran die von Leadsängerin Radie Peat – bezaubern mit feiner Artikulation und körperhaftem Timbre.

Musik wie ein mächtiger Fluss

Mit Keith Jarretts Dark Intervals steht eine andere Qualität des EAT im Vordergrund. Die Solo-Liveaufnahme aus der Suntory Hall in Tokyo lässt uns tief in die tonale und dynamische Bandbreite eintauchen, die ein Konzertflügel entwickeln kann. Das geht hart ans Limit dessen, was sich auf Vinyl an Klangenergie speichern lässt. Der kleinste Kontrollverlust, jeder Anflug von Nervosität beim Abtastvorgang, zieht hier einen ganzen Schweif klanglicher Probleme nach sich.

Die reichen von unsauberen, wie verstimmt wirkenden Schwebungen bis hin zu hässlich knisternden Verzerrungen. Warum auch Jazzfans damals in Scharen zur CD überliefen: Hier kannst du das gut nachhören, solange du nicht einen wirklichen Spitzenspieler verwendest.

Mit dem EAT weicht dieses nervöse Gefühl vor neuralgischen Stellen einer entspannten Vorfreude. In nur wenigen Plattenseiten gibt dir dieser Spieler zu verstehen: Mich bringt nichts aus der Ruhe – also bring it on! Verbotene Zonen gibt es mit dem Prager Schwergewicht endgültig nicht mehr: Die Musik erhält einen riesigen Entfaltungsraum und fließt so ungestört stabil dahin, dass es aus Sicht erfahrener Vinylhörer fast schon paradox erscheint.

Dass hier Motoren und Teller rotieren, Arme schwenken und Nadeln in zerklüfteten Vinylrillen tanzen, hört man dem Sound einfach nicht mehr an. Eine andere Assoziation stellt sich beim Hören ein: Wer schon mal eine große Studio-Bandmaschine gehört hat, den/die erinnert der EAT eher daran. An eine kraftvolle Mischung aus Perfektion und doch ganz entschieden „analogem“ Charakter.

Für die meisten unter uns wird der Fortissimo S vermutlich nur ein Traum bleiben. In unserer Bestenliste der von uns getesteten Plattenspieler wirst du jedoch sicher fündig:

EAT Fortissimo S: Technischer Aufbau und Praxis

Das „European Audio Team“ arbeitet in Tschechien, Österreich und der Slowakei. Der Fortissimo S entsteht somit komplett in der EU. Bei einem Plattenspieler, der verpackt über 80 Kilo wiegt, bringt das erhebliche Kostenvorteile gegenüber vergleichbar schweren Brummern aus Übersee. Bei einem 8.000-Euro-Laufwerk von günstig zu sprechen, wäre vielleicht unpassend. Aber neben Spielern mit vergleichbarem Materialeinsatz und ähnlich solider Verarbeitung ist der Fortissimo S tatsächlich ein durchaus attraktives Angebot.

Technisch handelt es sich beim Fortissimo S um ein klassisches Masselaufwerk, wobei das „S“ – zweifellos mit einem Augenzwinkern – offiziell für „small“ steht. Denn es gibt tatsächlich auch noch einen Fortissimo ohne S, mit noch etwas größerem Teller und separatem Motorgehäuse.

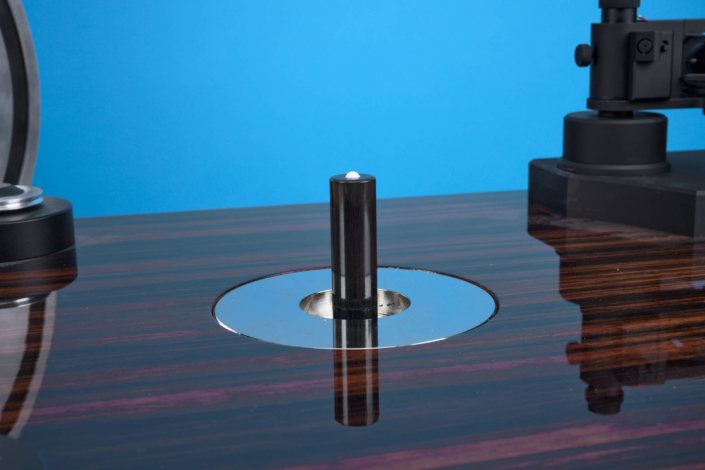

Wobei bereits der Teller unseres S-Modells etwas Majestätisches hat. Mit rund 36 Zentimetern Durchmesser überragt er die darauf liegende LP deutlich. Die Platte zu greifen, sie aufzulegen oder umzudrehen gelingt dennoch sehr bequem, weil sie leicht erhöht auf einem Sandwich aus Metall und Kunststoff thront. Genau genommen besteht die oberste Schicht aus Vinyl, das EAT aus alten Schallplatten gewinnt.

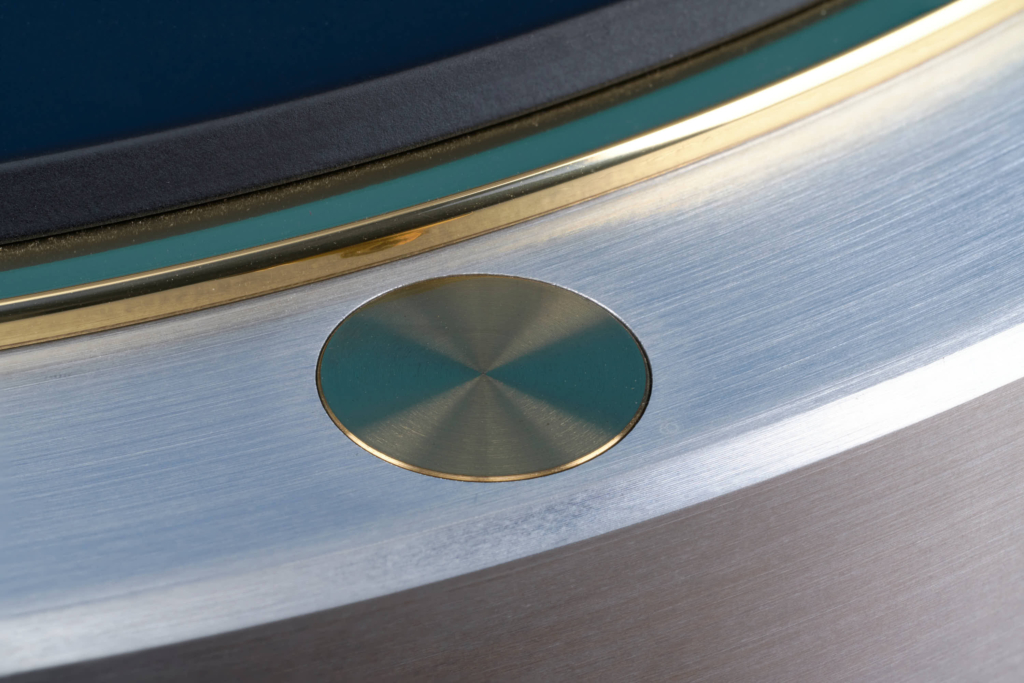

Darunter glänzt eine polierte Messingplatte hervor, und erst dann folgt der eigentliche Kern des Tellers aus Aluminium. Im überstehenden Rand stecken zwölf massive Messingzylinder, die für zusätzlichen Schwung sorgen. Vor allem aber beruhigen diese Einsätze sehr wirksam die Eigenresonanzen des riesigen Rundlings.

Der wuchtige Teller rotiert auf einem Magnetkissen

Für noch bessere Schwingungsdämpfung gießt EAT die Unterseite des Tellers mit dem extrem dämpfenden Polymer Sorbothan aus. Insgesamt bringt es der Teller des Fortissimo S so auf eine Masse von über 20 Kilo. Der Rest seines Startgewichts von 47 Kilo versteckt der Dreher in seiner massiven Zarge, die auf vier höhenverstellbaren Magnetfüßen ruht.

Die Füße haben zwar eine gewisse Federwirkung. Diese ist aber recht straff, da magnetische Kräfte nicht linear, sondern mit der dritten Potenz des Abstands zu- oder abnehmen. Auch das Tellerlager arbeitet mit Magnetunterstützung. So muss die daumenstarke Stahlachse nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse wirklich tragen, während zwei sich abstoßende Neodymringe für reibungsfreie, geräuschlose Entlastung sorgen.

Das Lager ist invertiert aufgebaut. Beim Zusammenbau stülpst du also den Teller samt eingepresster Buchse über die feststehende Achse. Als Schmiermittel dient etwas Fett, wobei das Lager auch ohne jede zusätzliche Schmierung funktionieren würde. Denn schon die Werkstoffe an sich sind äußerst gleitfreudig: Am Drehpunkt sitzt eine Keramikkugel mit Teflon-Spiegel.

Die Achse wiederum wird in einer Vakuumkammer mit Molybdändisulfid bedampft. Die resultierende MOVIC-Beschichtung ist selbstschmierend und extrem haltbar. Die Kraft und Ruhe, die der Spieler im Test vermittelt, resultieren direkt aus seiner Konstruktion: Was du hörst (oder besser gesagt: nicht hörst), ist ein sehr resonanzarmer Teller mit hoher Masse und großem Durchmesser, der auf einem lautlosen Lager rotiert.

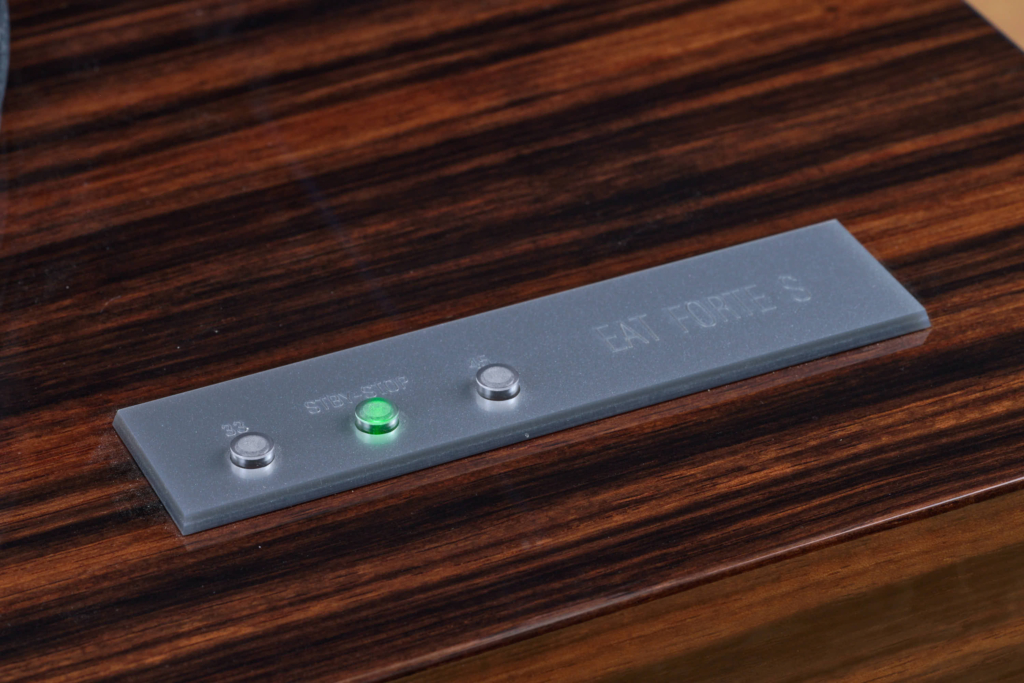

Zwei Motoren, weil doppelt besser hält

In Rotation versetzen diesen Teller zwei Synchronmotoren, die wir sehr ähnlich auch bei größeren Pro-Ject-Modellen finden – wenn auch meist nur in einfacher Ausführung, wie beim Pro-Ject X8. Die Antriebs-Verdopplung trägt dem immensen Tellergewicht Rechnung und sorgt für ein problemloses Startverhalten. Die elektronische Regelung lässt die Motoren dabei ganz gemächlich an Drehzahl gewinnen, um Riemenverschleiß und durchrutschende Pulleys zu vermeiden. So dauert es rund zwölf Sekunden, bis 33 Umdrehungen erreicht sind.

Im Alltag keine relevante Zeit, zumal du als gewissenhafte:r Hörer:in ja eh noch Dinge zu tun hast: vielleicht die Nadel reinigen, den mitgelieferten Ein-Kilo-Puck (!) aufs Label setzen, das Cover beiseitelegen. Wer seinen Spieler lieber durchlaufen lässt, findet am EAT ideale Bedingungen vor: Der LP-Rand steht gerade weit genug über die Vinyl-Matte heraus, um dir sicheren Zugriff zu gewähren. Zudem lässt der Zwölfzoll-Arm in Parkposition angenehm viel Raum für deine rechte Hand.

In der Grundausführung als reines Laufwerk in Hochglanz-Schwarz kostet der Fortissimo S 7.990 Euro. 500 Euro Aufpreis sichern dir die wunderschöne Ausführung in Makassar-Ebenholz, die wir auch zum Test hatten. Noch extravaganter und teurer wird’s, wenn du dich für eine belederte Zarge entscheidest. Wichtiger – und preislich folgenschwerer – ist aber die Wahl des Tonarms.

Das Angebot an fertig vormontierten Modellen ist umfangreich und reicht vom bescheidenen Pro-Ject Evo in 12 Zoll (+ 1.030 Euro) über den erhabenen Ikeda IT 407 (+ 7.700 Euro) bis hin zum elitären Graham Elite (+ 17.700 Euro). So weit wollten wir im Test dann doch nicht gehen. Unsere Testergebnisse erzielten wir mit dem EAT-eigenen Zwölfzöller F-Note, der mit 4.000 Euro Aufpreis sehr gut zum Laufwerk passt.

Feinabstimmung per Tonarmrohr

Der F-Note beeindruckt mit umfangreichem Einstellkomfort. Du kannst den Arm im laufenden Betrieb in der Höhe verstellen und damit den vertikalen Abtastwinkel feintunen. Die exakte Parallelstellung des Headshells findest du im Zweifelsfall leicht wieder. Denn der Arm zeigt dir diese Ausgangsstellung unmissverständlich mit einem kalibrierten Laser. Spannend auch das abnehm- und wechselbare Armrohr: Alu, Kohlefaser und sogar Holz sind als Materialien erhältlich, gerade und S-förmig gekrümmte Bauformen, mit abnehmbarer und fest angebrachter Headshell. So schaffst du für jeden Tonabnehmer die ideale Arbeitsumgebung.

Als wirklich leichter Arm geht der F-Note freilich mit keinem der erhältlichen Rohre durch. Eher als mittelschwer bis schwer. Was typisch für Zwölfzöller ist und bestens zu hochwertigen MC-Systemen passt. EAT selbst hat davon zwei Modelle im Programm, deren technisches Innenleben vom japanischen Spezialisten Audio-Technica stammt. Das Luxman LMC-5 in unserem Testspieler war eine Empfehlung des EAT-Vertriebs IAD, der auch für Luxman zuständig ist. Ein klassisches, leises MC mit Alu-Nadelträger und geräuscharmem, langlebigem Shibata-Abtastdiamanten, das sich als perfekte Ergänzung erwies.

Unser Fazit zum EAT Fortissimo S

Der EAT Fortissimo S verbindet den klassischen Masselaufwerk-Ansatz mit modernen Elementen: Die Motoren sind elektronisch gesteuert, Tellerlager und Füße nutzen Magnetfelder, die Achse eine reibungsmindernde PVD-Beschichtung, der Arm eine Laser-Justagehilfe. Das Resultat ist ein extrem ausgewogen und kraftvoll klingender Spieler, der alte Analog-Audiophile genauso begeistert wie ganz normale Musikfans.

| Technische Daten | |

| Antrieb | Riemen |

| Tonabnehmer ab Werk | – |

| Tonarm | EAT F-Note 12", wähl- und wechselbare Tonarmrohre, Laser-Nivellierung |

| Teller | Aluminium, Messing, Sorbothan, 22kg |

| Motor | 2x AC |

| 33 ⅓ / 45 / 78 RPM | Ja / Ja / – |

| Anti-Skating einstellbar | Ja |

| Höhenverstellbare Füße | Ja |

| Integrierter Phono-Vorverstärker | – |

| Verfügbare Farben | Schwarz, Makassar, Leder |

| Preis | ab 8.880 Euro (ohne Tonabnehmer) | getestete Ausführung: 14.780 Euro |

Du suchst noch nach dem passenden HiFi-Verstärker für deinen Plattenspieler? Dann findest du hier alle von uns getesteten Verstärker mit Phono-Eingang: