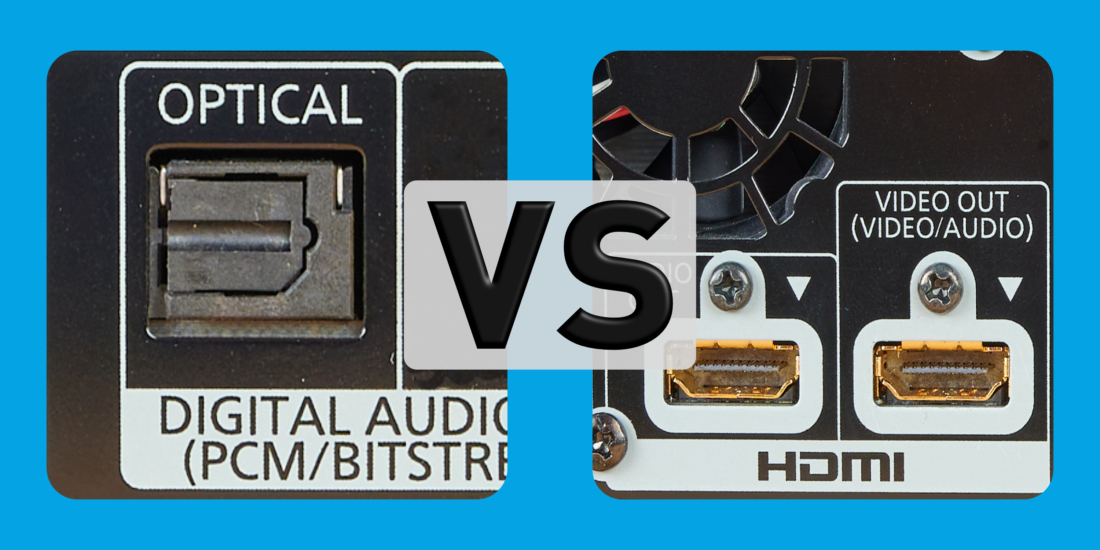

Soundbar anschließen: HDMI oder optisch – was ist besser?

Wenn es darum geht, Ton vom Fernseher auf eine Soundbar oder Anlage zu bringen, stellt sich die Frage, ob du besser den HDMI-Anschluss, oder ein optisches Kabel nutzen solltest. Oft wird das optische Kabel auch „Toslink“ genannt.

Generell kann man sagen, dass HDMI für anspruchsvollen Raumklang mit vielen Tonkanälen bzw. Lautsprechern die bessere Wahl ist, während der optische Anschluss für Stereo- oder 5.1-Surround einfacher und unkomplizierter ist.

HDMI vs. Optical: das Wichtigste in Kürze

Du möchtest einen TV und eine Soundbar bzw. Surround-Anlage miteinander verbinden. Sofern die beiden Geräte jeweils einen HDMI-Anschluss haben, der HDMI eARC oder ARC unterstützt, empfehlen wir ein HDMI-Kabel.

HDMI hat gegenüber der optischen Verbindung zwei Vorteile. Erstens: Mit HDMI sind die höchsten Datenraten möglich. Damit kannst du dann Surroundsound unkomprimiert übertragen und anspruchsvollere Tonspuren in bester Qualität nutzen – zum Beispiel DTS True Master oder Dolby Atmos. Zweitens: Ein HDMI-Kabel kann sowohl Bildsignale von der Soundbar zum TV senden als auch Ton vom TV zur Soundbar übertragen. Das spart im Zweifelsfall ein Tonkabel.

Digitale Tonformate und Audio-Schnittstellen

Welche Tonverbindung du für welche Soundformate nutzen kannst, siehst du hier:

| MPEG, Dolby Digital 2.0 (2-Kanal-Ton / Stereo) | Optisch, Koax, HDMI |

| Dolby Digital 5.1 | Optisch, Koax, HDMI |

| DTS Surround 5.1 | Optisch, Koax, HDMI |

| Dolby True HD | HDMI |

| DTS HD Master Audio | HDMI |

| Dolby Atmos | HDMI |

| DTS:X | HDMI |

Falls keine HDMI-Verbindung für den Ton möglich ist, bietet sich die optische Variante an. Worauf es bei HDMI oder optischer Übertragung ankommt und was beide leisten, erläutern wir dir im Folgenden: Zuerst die optische Variante, dann HDMI.

Optisch: Praktisch und zuverlässig, aber limitiert

- Plug and Play in Reinkultur

- Geeignet für Zweikanal- und 5.1-Ton

- Robust gegen Störsignale

- Zuverlässig auch bei sehr langen Kabeln

Die digital-optische Verbindung funktioniert in der Anwendung so einfach wie ein „analoges“ Kabel. Einstecken, einschalten, läuft.

Wenn das Kabel nicht etwa geknickt oder beschädigt ist, kannst du mit einem dünnen Toslink-Kabel von wenigen Millimetern Durchmesser auch längere Strecken überwinden. Zehn Meter sind für HDMI schon eine Herausforderung, bei Toslink sind auch 15 oder 20 m ohne weiteres möglich. Denn die optische Leitung ist quasi verlustfrei.

Weitere Vorteile von Optical-Audio: Störungsfrei

Die optisch-digitale Verbindung ist robust und prinzipiell völlig unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Einflüssen. Das macht zusätzliche Abschirmungen überflüssig. Gleichzeitig kann über das optische Kabel keine sogenannte „Brummschleife“ entstehen, bei der unerwünschte elektrische Ströme in Verbindungskabeln fließen und hässliche Störgeräusche (Brummen) verursachen.

Stereo, Zweikanal und 5.1-Surround

Optische (wie auch koaxiale SPDIF-) Schnittstellen können Stereo oder Zweikanalton unkomprimiert übertragen. Die digitale Codierung dafür ist die Pulse-Code-Modulation (PCM), was einer verlustfreien Digitalisierung entspricht. Das optische Kabel bringt also die optimale Klangqualität für zwei Kanäle bzw. Stereo.

Ist Heimkino-Sound gefragt, kommt die optische Verbindung jedoch an ihre Grenzen. Denn hiermit kannst du 5.1-Surroundsound (wie Dolby Digital oder DTS) übertragen. Der 5.1-Sound wird dazu im „Bitstream“ übertragen, wie er zum Beispiel von einer DVD oder TV-Sendung mit Dolby Digital 5.1 kommt. Auch ein Surround-kodierter Downmix, der z.B. vom Blu-ray-Player ausgegeben wird, ist möglich. Auf „echten“, hochauflösenden Surround-Sound wie Dolby True HD, DTS HD MA oder Dolby Atmos muss du aber verzichten, wenn du die Geräte optisch per Toslink verbindest. Mangels Kabelbandbreite wird der Ton hier stets komprimiert und damit verlustbehaftet übertragen.

Der begrenzende Faktor ist übrigens nicht das optische Kabel, wie manchmal behauptet wird. Vielmehr sieht der technische Standard für diese Audio-Schnittstellen nur die relativ geringe Bandbreite vor.

Vorsicht Falle: Wenn der Fernseher nur zwei Kanäle ausgibt

Nicht immer kommt aus den optischen Ausgängen der Fernseher Mehrkanal-Ton heraus, selbst wenn etwa eine TV-Sendung mit Dolby Surround 5.1 empfangen wird. Einige Fernseher beschränken sich nämlich auf 2-Kanal-Ton über den optischen Ausgang.

HDMI oder optisch: Königsweg HDMI?

- Optimale Datenraten für Bild und Ton

- Audio und Video in einem Kabel

Wenn du 3D-Sound mit Dolby Atmos oder DTS:X genießen möchtest, kommst du um HDMI nicht herum. Der HDMI-Standard bietet im Gegensatz zur Toslink-Alternative den nötigen Bandbreite-Spielraum. Die qualitativ hochwertigen Tonspuren von DTS HD Master Audio oder Dolby TrueHD lassen sich nur über HDMI transportieren, um optimalen Klang mit vollem Dynamikumfang zu haben.

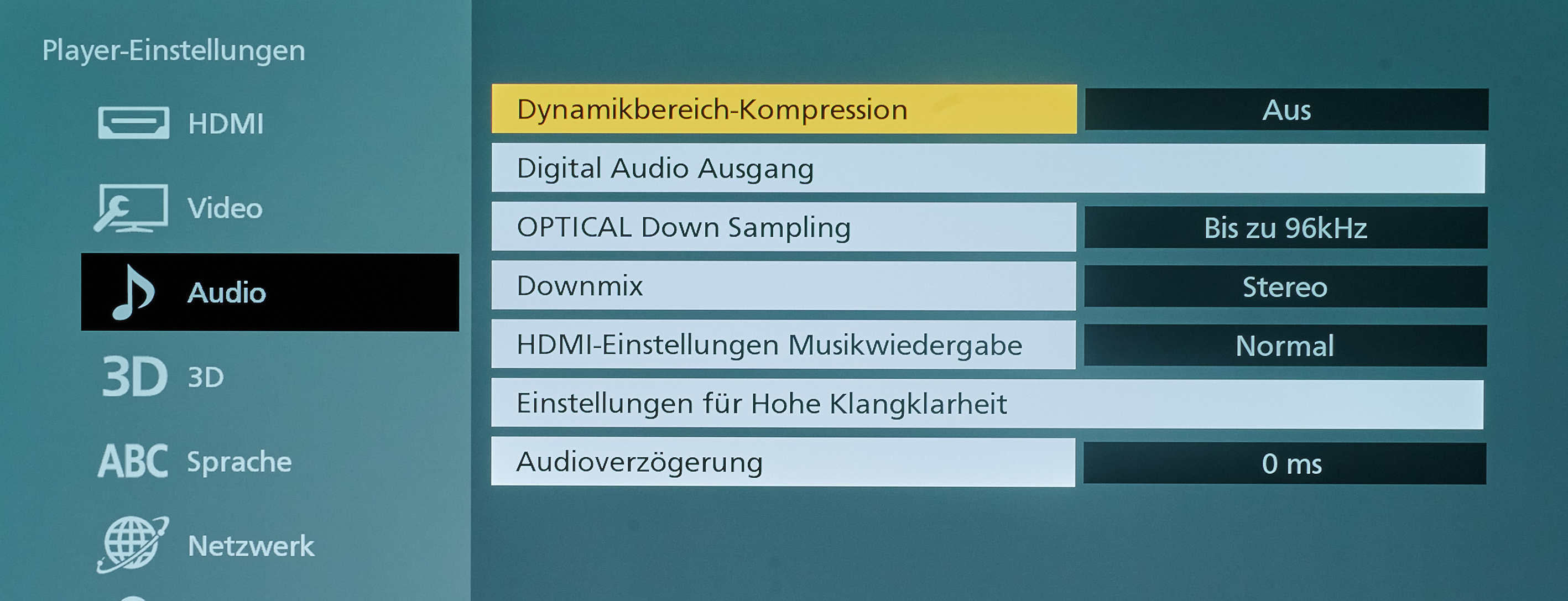

Wichtig: Die digitale Tonausgabe des Players solltest du auf „Bitstream“ oder „Automatik“ einstellen, damit du die höchstmögliche Audio-Auflösung und den vollen Raumklang zu hören bekommst. Im Idealfall unterstützen deine Geräte den neueren HDMI 2.1-Standard. HDMI 2.1 ist für Gesamt-Datenraten von Bild und Ton zusammen bis 48 Gbit/s spezifiziert – eine Grenze, die auch die neuen Spielkonsolen mit 4K@120fps noch nicht ausreizen können!

Ein wichtiger Unterschied: HDMI-ARC und eARC vs. optical

Um Digitalton vom Fernseher über ein HDMI-Kabel an eine Soundbar oder einen AV-Receiver zu senden, wurde HDMI ARC erfunden. Mit der Verabschiedung von HDMI 2.1 im Jahr 2017 kam mit eARC eine neuere, erweitere Version hinzu. Das Kürzel ARC steht für „Audio Return Channel“, also „Ton-Rückkanal“, das „e“ in „eARC“ erweitert die Bezeichnung um den Zusatz „enhanced“, also „verbessert“. Der Name kommt daher, dass der TV die Audiodaten rückwärts über einen HDMI-Eingang sendet, während er ansonsten Signale per HDMI nur als Empfänger annimmt. Für ARC oder eARC spielt es dabei keine Rolle, ob das Tonsignal von einem eingebauten TV-Tuner oder einer externen Box oder Spielkonsole kommt.

Damit der HDMI ARC funktioniert, wird die Gerätesteuerung HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) benötigt. CEC ist eine Voraussetzung für die Nutzung von ARC und es, die angeschlossene Soundbar mit der TV-Fernbedienung zu steuern (beispielsweise die Lautstärke oder Einschalten). CEC kursiert allerdings unter vielen Namen je nach Hersteller. Sie heißt etwa EasyLink bei Philips, AnyNet+, Viera Link bei Panasonic oder Bravia Sync (Sony) – im Zweifel hilft ein Blick ins Handbuch deines Fernsehers.

Höhere Bandbreite mit eARC

Während ein optischer Tonausgang auf eine Bandbreite von 384 Kilobit pro Sekunde beschränkt ist, erlaubt der ARC-Kanal bis zu 1 Megabit pro Sekunde. Das reicht für unkomprimierten 5.1 Surround-Sound. Der eARC-Kanal könnte – theoretisch – bis zu 32 Audiokanäle übertragen, einschließlich unkomprimierter 24-Bit/192kHz-Datenströme mit bis zu 38 Mbps. Audioformate wie Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio sowie Dolby Atmos und DTS:X lassen sich daher ohne Komprimierung verlustfrei über HDMI eARC übertragen.

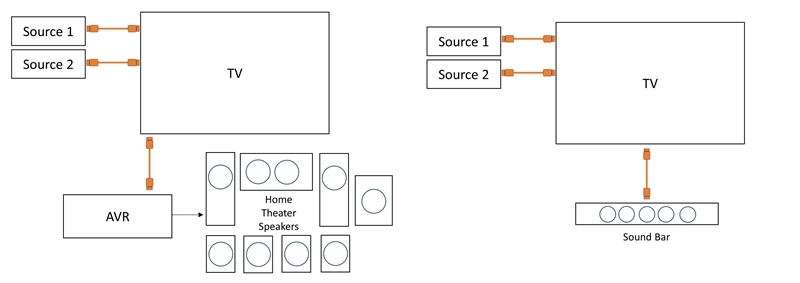

HDMI im Einsatz: Besser alles an den Fernseher anschließen?

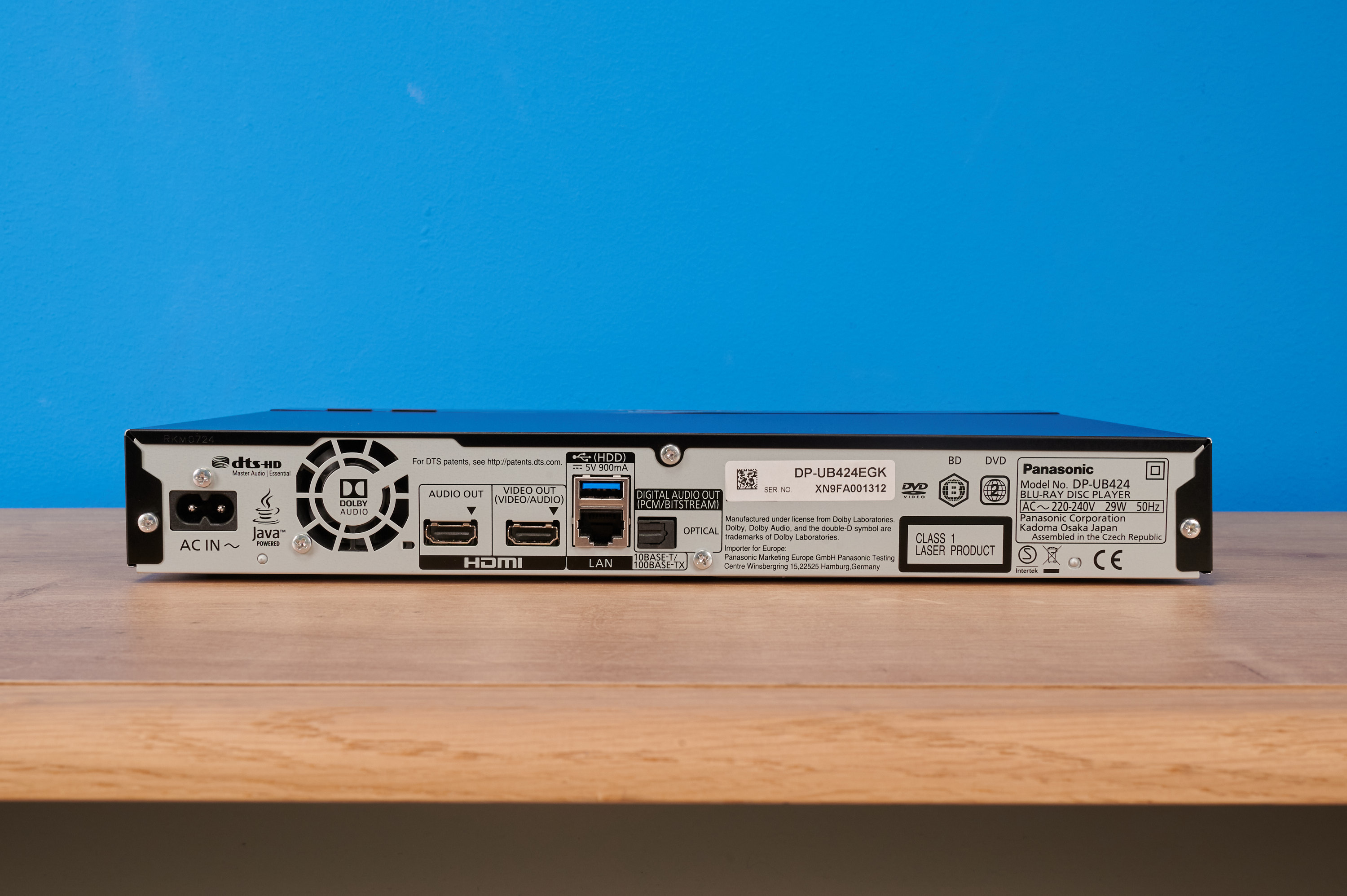

Theoretisch kann man mehrere HDMI-Geräte an den Fernseher anschließen, und von dort aus nur ein HDMI-Kabel für den Ton an die jeweilige Soundlösung installieren. Dennoch empfehlen wir, Blu-ray- oder Mediaplayer bzw. Spielekonsole möglichst direkt per HDMI mit der Soundbar oder Anlage zu verbinden. Das geht, wenn die Soundbar mindestens einen HDMI-IN- und einen HDMI-Out- (TV/ ARC oder eARC)-Anschluss hat.

Dort sollte dann der TV mit einem eigenen Kabel angedockt werden, während der Player an den HDMI-IN-Anschluss kommt. So ist man hundertprozentig davor sicher, dass das TV-Gerät nicht „heimlich“ den Sound beeinflusst oder gar nur einen Downmix über den HDMI-Rückkanal herausgibt.

Einfach und gut: HDMI ARC für kleinere Anlagen und Soundbars

Wenn du eine günstige Soundbar mit nur einer HDMI-ARC-Buchse hast, kannst du nur den TV hier anschließen. Einen DVD- oder Blu-ray-Player-HDMI-Ausgang direkt an eine HDMI-ARC-Soundbar wie Sonos Beam anzuschließen, funktioniert nicht.

Ein ARC-Ausgang am TV reicht für Digital-Ton von Live-TV-Sendungen, da dieser ohnehin nur Zwei-Kanal-Ton, Stereo oder Dolby Digital 5.1 unterstützen kann.

Wenn du noch auf der Suche nach einer passenden Soundbar bist, haben wir in unserer Bestenliste ein paar aktuelle Empfehlungen aus unseren Tests:

Mehr Potenzial: HDMI eARC

Besser ist es natürlich, wenn die beteiligten Geräte den moderneren eARC-Standard beherrschen. Dieser transportiert auch Tonformate mit hoher Audio-Auflösung und vielen Surround-Kanälen über den TV zur Soundbar. Auch von angeschlossenen Geräten – zumindest theoretisch kannst du dann Dolby True HD und Atmos vom BD-Player per HDMI-eARC an die Soundlösung schicken.

Wir können an dieser Stelle leider nicht ausschließen, dass einige Fernseher bzw. Gerätekombinationen in der Praxis das eine oder andere Tonformat wie DTS:X oder Dolby Atmos nicht korrekt über HDMI eARC weiterleiten. Eine automatische Audio-Einstellung am Blu-ray-Player könnte etwa dazu führen, dass ein TV, der DTS nicht unterstützt, dem Player vorgibt, den DTS-Mehrkanal-Ton als PCM-Downmix anstelle des Originaltracks auszugeben. Du solltest also genau hinschauen und hinhören. Im Zweifelsfall hilft ein Blick in die Anleitungen der Geräte bei der Wahl und Einstellung der optimalen Ton-Wiedergbae.

HDMI-Handschlag: Die Geräte müssen sich gut verstehen

Der HDMI-Rückkanal eARC ist mit dem älteren ARC kompatibel. Du kannst also in der Regel ein eARC fähiges Gerät und ein ARC fähiges Gerät miteinander kombinieren. In diesem Fall gibt das „schwächere Gerät“ die technischen Bedingungen vor. Somit verhalten sich Fernseher und Soundbar wie zwei HDMI-ARC-Geräte, wenn nur einer von den beiden (und nicht beide) den erweiterten Rückkanal eARC unterstützt.

In jedem Fall müssen sich alle Geräte, die über HDMI-Kabel miteinander verbunden sind, stets einen sogenannten „Handshake“ durchführen, bevor die Bild- und Tonübertragung losgeht. Durch das digitale „Händeschütteln“ informieren sich die Geräte sozusagen, wer welche Standards beherrscht, etwa Full-HD oder 4K, mit oder ohne HDR, Stereo oder Surround-Formate und so weiter. So ist ein automatischer Abgleich möglich, bei dem unter anderem Bildauflösung, Bildfrequenz und Tonformat auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Bei den schier unzähligen Kombinationsmöglichkeiten kann es trotz aller Standards und Normen in Einzelfällen mit dem Handshake Probleme geben. In der Praxis hilft es dann oft, eine bestimmte Reihenfolge beim Einschalten der Geräte einzuhalten.

Übrigens: HDMI-eARC soll den Handshake zwischen kompatiblen Geräten reibungsloser gestalten als es bei ARC der Fall war. Auch die Notwendigkeit, HDMI-CEC am Fernseher manuell einzuschalten, wird mit eARC überflüssig. In der eARC-Spezifikation ist nämlich ein eigener Datenkanal vorgesehen, der den Austausch von eARC-Steuerungs-Informationen erlaubt.