Class D: So funktionieren „Digitalverstärker“ – und das können sie besonders gut

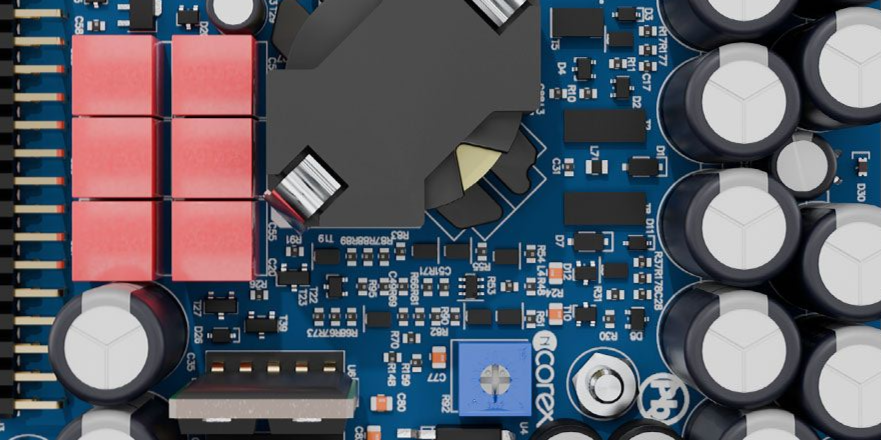

Bild: HypeX

Bild: HypeXClass-D-Verstärker litten lange Zeit unter einem schlechten Ruf. Von diesem Image konnten sie sich jedoch schon lange befreien. Aber was genau zeichnet Class D überhaupt aus? Wann kann ein „Digitalverstärker“ für dich die richtige Wahl sein? Und warum schreiben wir „Digitalverstärker“ mit dicken Anführungszeichen? Die Antwort findest du hier.

Viel Power, wenig Hitze – und ein Ausflug in den Physikunterricht

Gewöhnliche Verstärker werden im Betrieb umso heißer, je mehr Leistung sie liefern: Ihre elektrischen Bauteile setzen dem elektrischen Stromfluss einen Widerstand entgegen, der zur Erwärmung und entsprechenden Verlusten führt. Denn wo Strom in Wärme umgewandelt wird, steht er nicht mehr den Lautsprechern zur Verfügung.

Um möglichst viel Leistung bei möglichst geringen Verlusten zu transportieren, könnte man die Spannung erhöhen. Denn Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom. Um die gleiche Energie zu übertragen, muss umso weniger Strom fließen, je höher dabei die Spannung ist. So arbeiten Hochspannungsleitungen. Oder auch – etwas näher an unserem Thema – Beschallungsanlagen in 100-Volt-Technik. Moderne HiFi-Lautsprecher dagegen sind niederohmig, brauchen also eher geringe Spannungen und entsprechend höhere Ströme, um in Schwung zu kommen. Wie hoch, verrät uns – vereinfacht – das ohmsche Gesetz: Für 20 Watt an einem 4-Ohm-Lautsprecher müssten bereits etwas über 2 Ampere durch deine Endstufen fließen.

Class D versus Class A/B

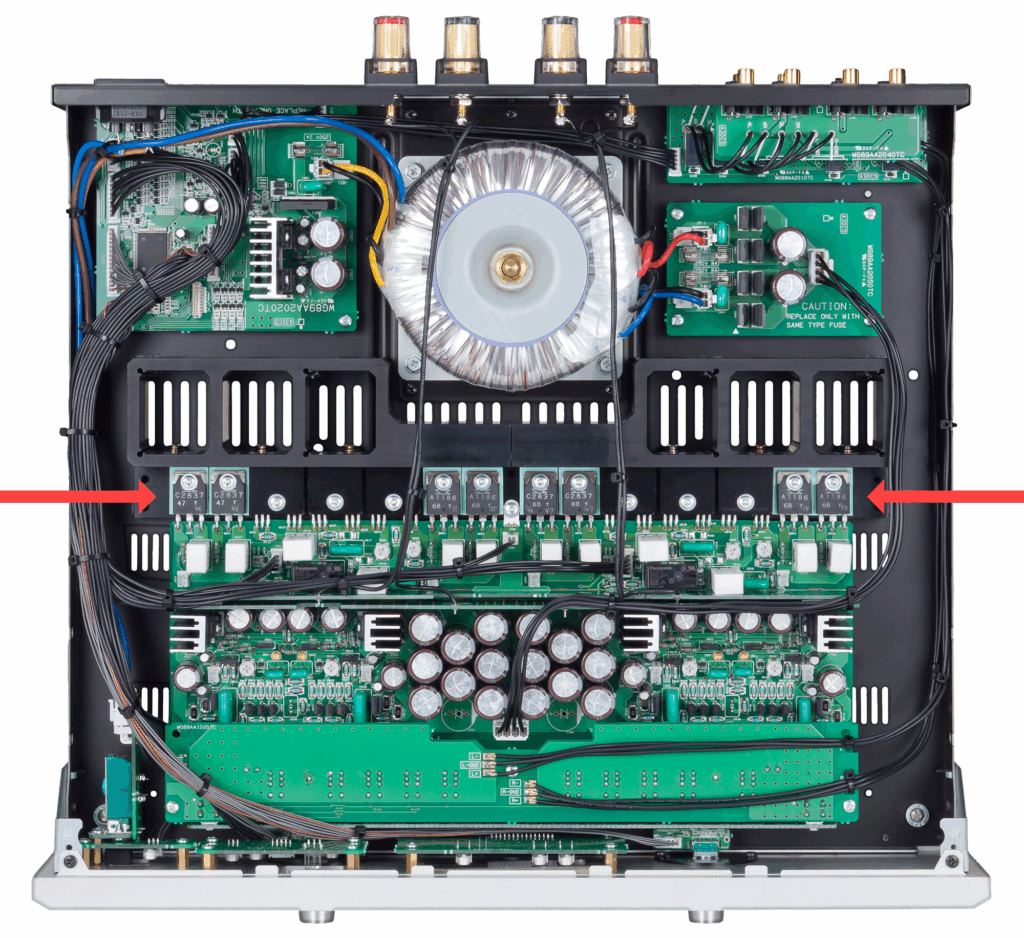

Die Endstufentransistoren sind dann auch die Haupt-Wärmequelle in deinem Verstärker. Sie wirken auf elektrischen Strom wie Ventile, die sich abhängig vom Musiksignal kontinuierlich öffnen und schließen. So gelangen mehr oder weniger große Teile der (konstanten) Versorgungsspannung an den Ausgang: ein vergrößertes Abbild des Spannungsverlaufs am Eingang. Hier setzen Class-D-Verstärker an.

Sie verwenden zwar ebenfalls Transistoren, lassen diese aber nur zwei Zustände einnehmen: vollständig leitend oder vollständig geschlossen. Die Halbleiter arbeiten hier also als reine Schalter. Das hat weitreichende Konsequenzen, denn in beiden Fällen entstehen fast keine Verluste. Ist der Transistor ganz geschlossen bzw. nichtleitend, fließt kein Strom. Im anderen Extrem fließt zwar potenziell viel Strom, aber der Widerstand ist nahezu Null. Kein Widerstand, keine Erwärmung, keine Verluste.

Aus Wellen werdem Impulse

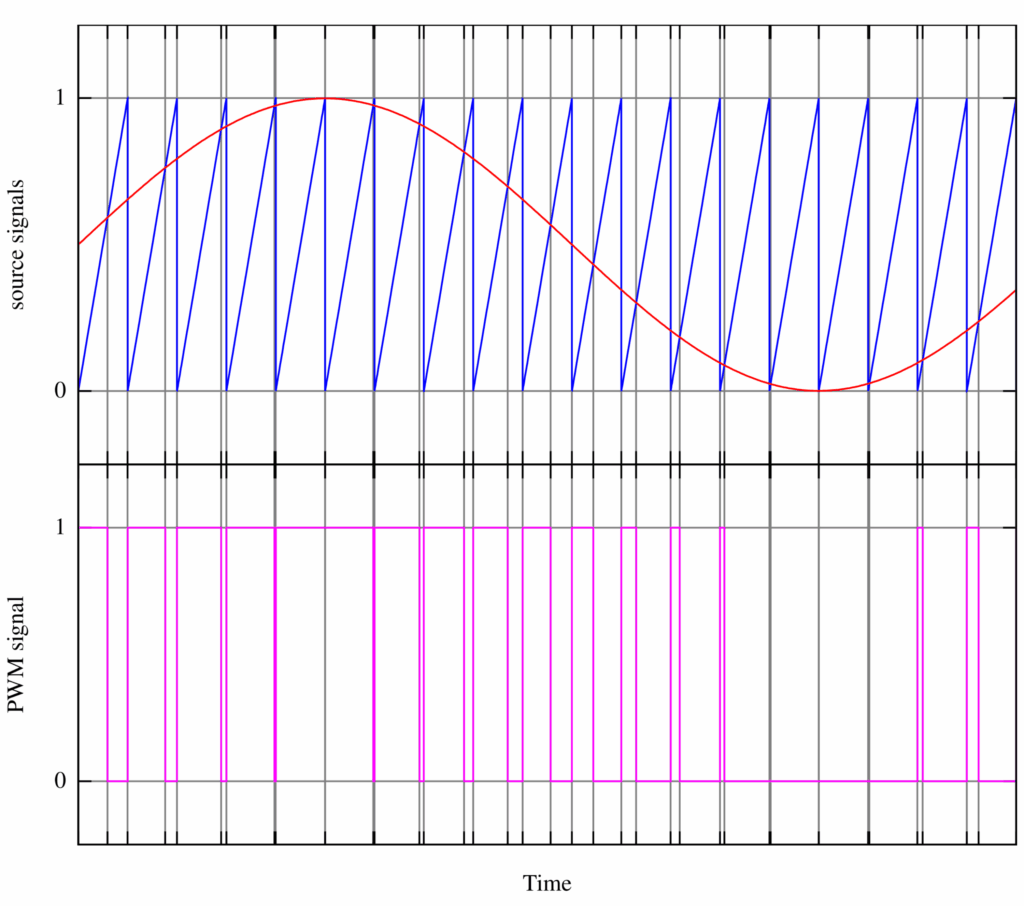

Wenn die Transistoren nur noch wie Schalter wirken, hat ihr Ausgangssignal natürlich nicht mehr die analogtypische typische Wellenform. Es kann nur noch zwischen null und der vollen Versorgungsspannung hin- und herspringen. Das nennt man dann ein Rechtecksignal. Auch damit kann man aber beliebige Signalamplituden darstellen. Und zwar indem man so schnell immer wieder aus- und anschaltet, dass die folgenden Bauteile nicht mehr hinterherkommen.

In der Praxis erzeugen Class-D-Verstärker rasend schnelle Pulsserien mit fester Spannungshöhe und fester Taktrate, aber variabler Pulsweite. Das Verfahren heißt daher Pulsweitenmodulation (PWM). Auf dem Oszilloskop sieht das zunächst gar nicht wie das weiche Auf und Ab des Musiksignals aus, sondern wie eine Folge unterschiedlich breiter, aber gleich hoher Rechtecke – Hunderttausende oder gar Millionen davon pro Sekunde.

Aus Impulsen wird wieder Wechselstrom

Das Analogsignal ist in den unterschiedlichen Pulsweiten versteckt. Sobald die hochfrequente Pulsfolge ein Bauteil erreicht, das dafür zu träge ist, stauen sich dort Myriaden winziger Puls-Portiönchen, und wir haben wieder eine analog variierende Spannung. Prasseln viele lange Pulse in dieses elektrische Sammelbecken, steigt der Spannungs-Pegel an, überwiegen kurze Pulse, fällt er wieder ab. Bei Class-D-Amps spielen meist große, in Serie geschaltete Spulen diese Rolle. Weil tiefe Frequenzen durchkommen, hohe aber hängenbleiben, heißt dieses Sammelbecken Tiefpassfilter. In einfacheren Fällen, etwa bei PWM-gesteuerten Motoren, kann man darauf verzichten, weil die angetriebenen Bauteile selbst als Filter wirken.

Weil ihre Transistoren stets entweder vollständig oder gar nicht leiten, arbeiten Class-D-Amps sehr verlustarm. Fast beliebige Leistungen lassen sich damit praktisch ohne Abwärme erzeugen, bei Wirkungsgraden von deutlich über 90 Prozent. Das ermöglicht sehr kompakte, dennoch kraftvolle Amps. Da die Halbleiter in der Endstufe praktisch nur als Schalter arbeiten, kann Class D zudem sehr verzerrungsarm verstärken. Jedenfalls, wenn es richtig konstruiert ist.

Denn ein Freibrief für faule Entwickler:innen ist Class D nicht. Die Mathematik und Physik dahinter ist hochkomplex. Eine Schlüsselrolle spielen die Modulatoren, die aus dem analogen Signal PWM-Pulsserien erzeugen. Wie bei Analogverstärkern findet an dieser Stelle oft auch eine Art Gegenkopplung statt. Es wird also das Ausgangssignal analysiert und eventuelle Fehler mit einem Korrekturanteil am Eingang kompensiert.

Class D kann heute so natürlich klingen wie Class A…

… aber das war nicht immer so. In den 80er und 90er Jahren verwendete man die Technik allenfalls für Subwoofer, weil im Tiefbass der Leistungsbedarf am höchsten und die Wahrnehmbarkeit von Verzerrungen am niedrigsten ist. In den 00er Jahren wurden die „digitalen“ Amps (die gar nicht wirklich digital arbeiten) schneller und sauberer, es tauchten die ersten audiophilen Umsetzungen auf, etwa bei Sony, Sharp und TacT.

Die wichtigsten Impulse kamen jedoch von Philips, wo damals ein gewisser Bruno Putzeys seine ersten „Universal Class D“-Amps entwarf. Warum Philips diese UcD-Module dann doch nicht selbst verwenden wollte, ist unklar. Stattdessen lizenzierten die Niederländer die Technologie an das Startup Hypex, das damit nicht nur erfolgreich war, sondern praktisch den kompletten Markt umkrempelte.

Putzeys folgte seinen Amps zu Hypex. Sein nächster Streich waren die Ncore-Schaltendstufen, eine teurere, raffiniertere Weiterentwicklung der UcDs, die wir zum Beispiel aus dem fantastisch klingenden NAD M10 v2 kennen und schätzen. Auch die Eigentakt-Endstufen, wie sie in den ganz großen NADs, dem Marantz Model 10 oder auch den Kii Three stecken, stammen aus Putzeys‘ Feder und jener der von ihm mitgegründeten Firma Purifi.

Längst ausgebügelt sind die einstigen Schwächen von Class D. Etwa der recht hohe Ausgangswiderstand der Tiefpassfilter, der die Endstufen recht empfindlich auf den Impedanzverlauf des Lautsprechers reagieren ließ. Frühe D-Amps verhielten sich dadurch fast wie Röhrenverstärker – eine unerwartete Wesensverwandtschaft.

Gefährdet Class D die audiophile Artenvielfalt?

Wenn man die komplette Endstufe – samt zugehörigem Schaltnetzteil – von Hypex, Purifi oder auch Texas Instruments zukaufen kann, dann ist das zunächst mal eine positive Nachricht. Für die Hersteller gibt es auch ohne eigene, proprietäre Endstufenschaltung noch genug zu tun. Zumal die aus heutiger Sicht bestklingenden Class-D-Umsetzungen oft besonders trickreiche sind, die von der Standard-Applikation abweichen.

Etwa die Auralic-Mono-Endstufen Merak, die ihre UcDs mit monströsen Linearnetzteilen versorgen und mit sehr hohen Signalspannungen aus diskreten Class-A-Modulen ansteuern. Oder der bereits erwähnte M10 v2, der Analogsignale digitalisiert, um die dann aus einem symmetrischen DAC an seine Ncore-Amps zu verfüttern. Oder der Marantz Model 10, der auch nicht einfach Module von der Stange trägt, sondern eine eigene Amp-Topologie auf Purifi-Basis geschneidert bekommt.

Manch guter Class-D-Amp war seiner Zeit einfach zu weit voraus. Die Auralic Merak etwa verkauften sich trotz guter Tests nur schleppend. 2012 waren Audiophile gegenüber Class D noch recht misstrauisch. Bereits das D im Namen schürte Argwohn. Obwohl es gar nicht „digital“ bedeutet, sondern aus der logischen Fortführung der bestehenden Verstärkerklassen A, B und C resultiert.

Genau wie diese sind Hypex & Co. auf analoge Eingangssignale angewiesen. Und so komplex die Theorie dazu ist: einmal korrekt designt, erlauben Class-D-Schaltungen sehr geradlinige Umsetzungen mit kurzen Signalwegen und nur wenigen kritischen Bauteilen. Der hohe Wirkungsgrad spart einerseits Strom und Platz. Andererseits erhöht er aber auch die Zuverlässigkeit, weil kühle Bauteile nun mal länger leben als heiße.

Power-DACs, Direct-Digital-Amps, Class Z

Die PWM-Pulsserien entstehen normalerweise am Eingang der Class-D-Endstufen in einer Komparator-Schaltung, die das analoge Audiosignal mit einem hochfrequenten Dreieck-Signal vergleicht. Kommt die Musik aus einer digitalen Quelle, muss sie vorher in einem gewöhnlichen D/A-Konverter gewandelt werden. Moderne DACs arbeiten an ihrem Ausgang aber ganz ähnlich wie Class-D-Verstärker. Also liegt es nahe, die beiden Schritte zu kombinieren.

Was wir dann bekommen, wird beispielsweise von Qualcomm als Direct Digital oder DDFA vermarktet, Patentinhaber Zetex nennt es Class Z und bei Lyngdorf betitelt man es mit TDAI (True Digital Amplifier Integrated): Chips, die digitale (PCM-) Audiodaten direkt in PWM-Pulsströme umrechnen. Und die je nach Leistungsklasse auch gleich die zugehörigen Schalttransistoren enthalten. Im Prinzip also superstarke DACs, die Lautsprecher direkt antreiben können. Wie gut das klingen kann, konnte uns unter anderem schon der Lyngdorf TDAI-1120 beweisen.

Diese Power-DACs können den Signalweg noch weiter vereinfachen. Zumindest auf dem Papier, und solange nur digitale Quellen genutzt werden. Der Nachteil: Jetzt muss man analoge Signale zunächst A/D-wandeln. Ein weiterer A/D-Schritt kommt, unabhängig vom Quellmaterial, in der Feedback-Schleife (dem F in DDFA) ins Spiel, die für einen stabilen, wirklich verzerrungsarmen Betrieb notwendig ist.

Aus HiFi-Sicht ist DDFA weder pauschal besser noch prinzipbedingt schlechter. In High-End-Anwendungen scheinen klassische Class-D-Verfahren aber aktuell bevorzugt zu werden. NAD etwa arbeitete in seinen ersten Class-D-Topmodellen noch mit DDFA, kam davon aber wieder ab. Aktuell verwendet das Unternehmen je nach Budget UcD-, Ncore- und Eigentakt-Endstufen. DDFA dagegen findet oft in (relativ) preiswerten und/oder hochintegrierten Anwendungen wie dem Sonos Amp Verwendung.

Class-D-Verstärker – Viel Besser als ihr Ruf

Du siehst, Class D ist schon lange kein Kompromiss mehr, um möglichst viel Kraft auf möglichst kleinem Raum und bei möglichst geringen Kosten zu erzeugen. Vielmehr können Class-D-Verstärker, wenn sie richtig konstruiert sind, viele Probleme althergebrachter Verstärker beseitigen – und dabei auch noch phänomenal klingen.

Trotzdem haben sie natürlich auch dafür gesorgt, HiFi-Klang auch in die Wohnzimmer zu bringen, deren Bewohner:innen kein Geld – oder keinen Platz – für große Verstärker-Boliden haben. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Verdienst. Die HiFi-Welt wäre ohne Produkte wie den WiiM Amp oder einen Bluesound Powernode um einiges ärmer. Ganz zu schweigen von den unzähligen Aktiv-Lautsprechern, in denen Class-D-Herzen ihre verschiedenen Pulsweiten pumpen.

Falls du jetzt neugierig geworden bist, findest du hier weitere spannende Artikel rund ums Thema HiFi: