Verstärkerklassen erklärt: Was steckt hinter Class A, Class A/B und Class D?

In Tests, Datenblättern und HiFi-Marketing begegnet sie uns ständig: die Klassengesellschaft bei Verstärkern. Aber was verbirgt sich hinter Angaben wie Class A/B oder Class D? Und wann solltest du dich eher für die eine als für die andere Verstärkerklasse entscheiden? Hier erklären wir dir genau, was sich hinter den Angaben verbirgt – und warum du bei Class A unter Umständen auf eine Heizung im Hörraum verzichten kannst.

Fast könnte man meinen, dass Class A, B, oder A/B Gütesiegel sind. Class A muss dann, wie bei Eiern und Gemüse, wohl für die beste Qualität stehen. In der Tat sind die Bezeichnungen historisch genau so entstanden: Anfangs waren nur A-Endstufen fähig, Musik wirklich verzerrungsfrei zu verstärken. Aber das war in den 30er- und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts, als noch ausschließlich Röhrenverstärker zur Verfügung standen.

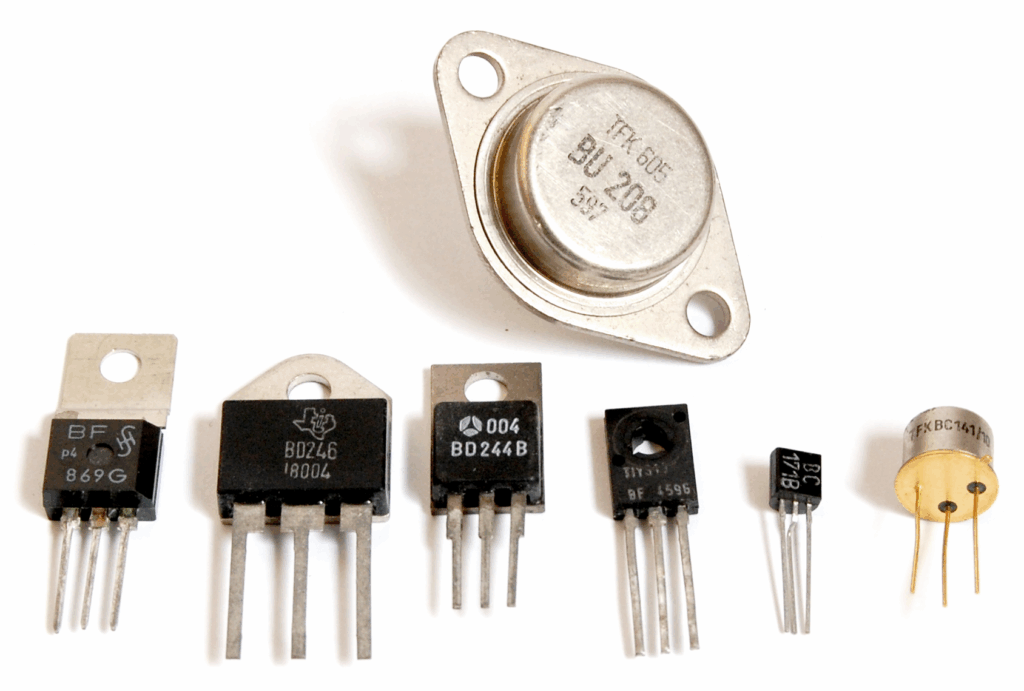

In den 60er Jahren kamen Transistoren dazu. Trotz ganz unterschiedlichen technischen Aufbaus arbeiten diese Halbleiter in ganz ähnlichen Rollen wie zuvor Röhren. Weshalb die Klasseneinteilung sowohl für Röhren- als auch für Transistorverstärker gilt. Egal, ob Röhre oder Transistor: Die aktiven Bauelemente von HiFi-Verstärkern kannst du dir vorstellen wie variable Ventile für elektrischen Strom, die mit dem zu verstärkenden Musiksignal gesteuert werden: An einem Transistorbeinchen oder Röhren-Sockelstift liegt eine hohe Versorgungsspannung an, am anderen das kleine Eingangssignal als Steuerspannung. Abhängig von deren Höhe wird der Transistor oder die Röhre zum dritten Beinchen hin mehr oder weniger leitfähig.

An diesem dritten Anschluss – bei Röhren kommt er von der Anode, bei Transistoren vom Emitter – entsteht ein vergrößertes Abbild des Nutzsignals. Dessen maximale Amplitude entspricht der vollen Versorgungsspannung. Entsprechend kann ein Transistor – oder halt eine Röhre – in seiner komplett geöffneten Stellung das kleine Musiksignal theoretisch so laut werden lassen, wie das Netzteil (und deine Steckdose) Energie zur Verfügung stellen.

Gesucht: superfein und genau dosierende Stromventile

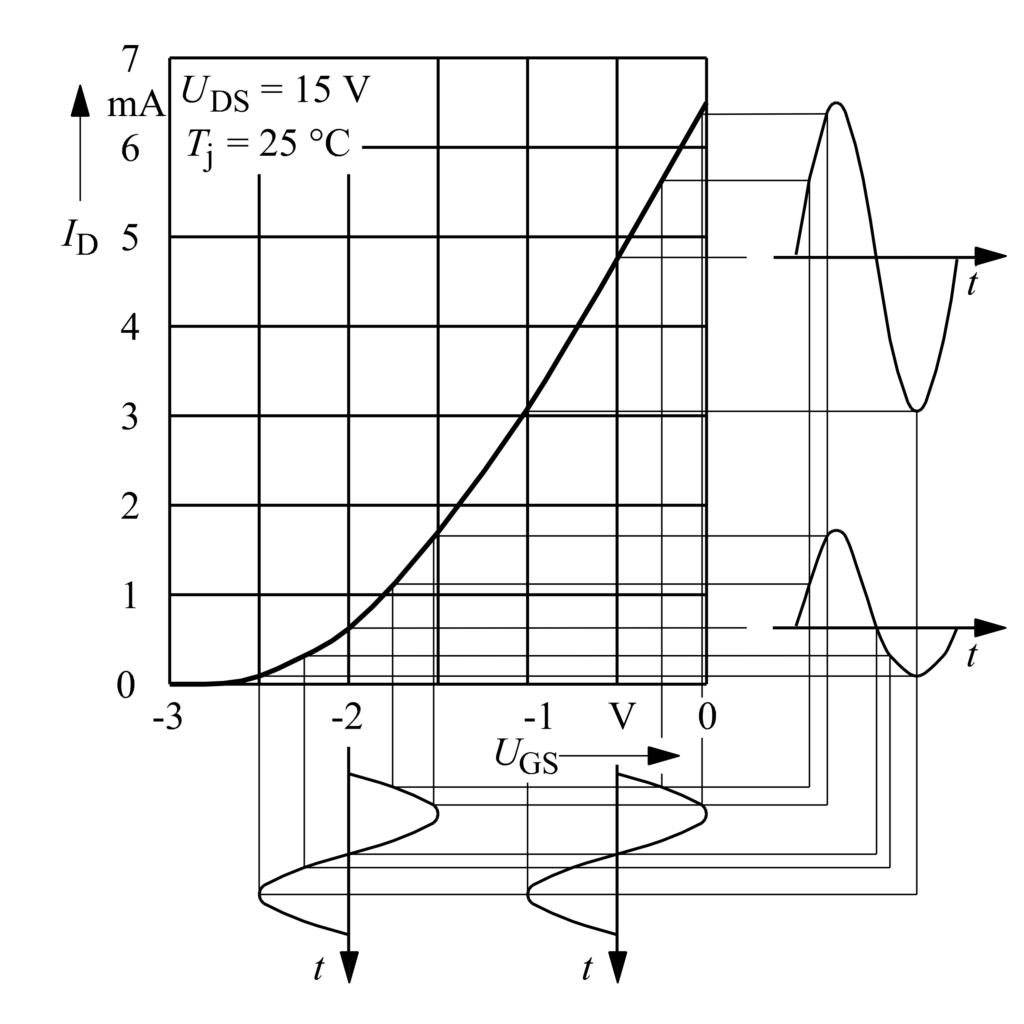

Für Musik interessiert uns aber genau der Bereich zwischen „ganz offen“ und „ganz geschlossen“. Die Ausgangsspannung soll in ihrem Verlauf exakt das Eingangssignal abbilden. Das funktioniert nur, wenn der Transistor oder die Röhre über den ganzen Aussteuerungsbereich linear arbeitet. Wenn man Aus- und Eingangsspannung in einem Diagramm gegeneinander aufträgt, würde sich im Idealfall also eine kerzengerade Linie ergeben. Genau den Gefallen tun uns reale Bauteile leider nicht. Ihre Kennlinien sind vor allem bei sehr kleinen und sehr großen Signalen deutlich gekrümmt und geknickt. Das Ausgangssignal folgt an diesen Stellen also nicht mehr proportional dem Eingangssignal. Das Ergebnis wäre auf Musik übersetzt eine verzerrte Wiedergabe.

Halbleiter brauchen stets eine gewisse Mindestspannung, um überhaupt leitfähig zu werden. Bei Silizium, dem gebräuchlichsten Halbleitermaterial, beträgt sie ca. 0,7 Volt. Darunter wird der Transistor abrupt nichtleitend, arbeitet an dieser Stelle also nicht mehr. Also muss man dafür sorgen, dass der Transistor im Betrieb diesen Cutoff-Bereich, in dem er vollständig sperrt, gar nicht erst erreicht. Dazu beaufschlagt man das Bauteil mit einer Gleichspannung, die den gesamten Arbeitsbereich weit genug über die Cutoff-Grenze verschiebt. Als Resultat dieser Gleichspannung fließt nun ein konstanter Strom durch den Transistor, der sogenannte Ruhestrom.

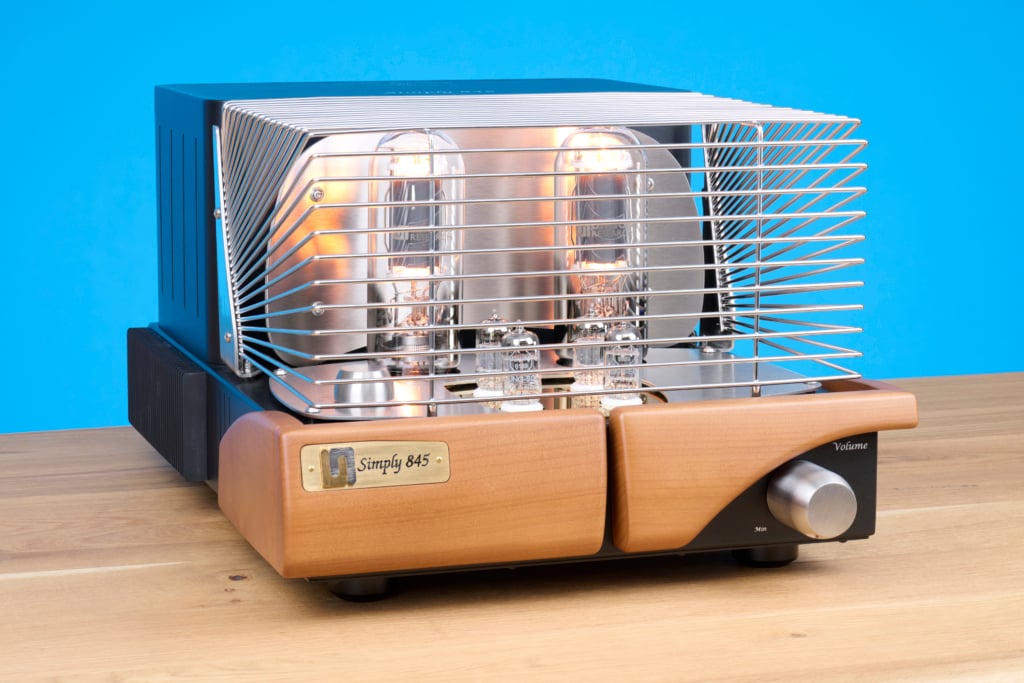

Manche Verstärkerschaltungen gehen nur in Class A

In der einfachsten denkbaren Verstärkerschaltung, dem Eintakt-Verstärker, liegt das komplette Signal (also sowohl die positive als auch die negative Halbwelle) über dieser Cutoff-Grenze. Denn der Eintakter beschäftigt in der Leistungsstufe je Kanal nur ein verstärkendes Bauteil. Oder mehrere identische parallel, was aber aufs Gleiche herauskommt. Damit kann er je nach Transistortyp nur positive oder nur negative Steuerspannungen verarbeiten. Da das Musiksignal aber symmetrisch um eine Nullinie herum oszilliert, muss man diese per Ruhestrom so weit verschieben, dass auch das tiefste Wellental noch positiv bleibt und sicheren Abstand zum nicht linearen Bereich wahrt. Eintakt-Verstärker wie der Unison Research Simply 845 funktionieren daher nur mit einer Vorspannung, die über der halben Vollaussteuerung liegt. Was gewaltigen Ruhestrom und entsprechende Hitzeentwicklung bedeutet, und damit auch einen sehr schlechten Wirkungsgrad.

Dieser Betriebszustand – wenn ein Transistor über eine komplette Signalperiode hinweg leitend bleibt – ist charakteristisch für Verstärker der Klasse A. Bei Eintakt-Bauweise ist Class A wie beschrieben der einzige mögliche Modus. Moderne Analog-Amps sind freilich meist Gegentakt- alias Push-Pull-Verstärker. Wie der Name schon andeutet, arbeiten da separate, jeweils spezialisierte Halbleiter für positive und negative Signalauslenkungen, deren Ausgangssignale sich zur vollen Musik-Wellenform ergänzen. Zumindest fast. Schließlich haben beide Transistoren kurz vor der Nulllinie besagtes Totband, und schon in dessen Nähe mehr oder weniger verkrümmte Kennlinien.

Class B: Gegentakt ohne Ruhestrom

Ganz ohne Ruhestrom wäre das ein Class-B-Verstärker: effizient, aber mit hässlichen Verzerrungen im Übernahmebereich, deren prozentualer Anteil am Gesamtsignal mit abnehmendem Pegel auch noch zu- statt abnimmt. Etwas Ruhestrom sorgt dafür, dass sich die leitenden Bereiche der beiden Endstufenhälften leicht überlappen und keine Unstetigkeiten im Nulldurchgang des Signals auftreten. Das wäre dann die in 99 Prozent aller HiFi-Amps vorherrschende Class-A/B-Bauweise. Der Übergang zwischen A und A/B ist fließend: Einen ganz kleinen oder auch etwas größeren Teil seiner Leistung – je nach Konstruktion – setzt jeder normale A/B-Verstärker im A-Modus frei. Bis die aktuelle Aussteuerung eben den eingestellten Ruhestrom übersteigt.

Häufigster Kompromiss: Class A/B

Theoretisch und gelegentlich auch praktisch kann man Gegentaktverstärker mit so hohem Ruhestrom laufen lassen, dass beide Endstufenhälften konstant aktiv und in ihrem linearen Arbeitsbereich bleiben. Das wäre dann ein kompromissloser Class-A-Push-Pull-Amp: effizienter als ein Eintakt-Amp, aber dennoch von Stromverbrauch und Abwärme geplagt und damit in der Praxis auf eher kleine Leistungen und/oder extreme High-End-Anwendungen limitiert. Für Class A spricht, dass ein weiter Leistungsbereich frei von Übernahmeverzerrungen bleibt. Die treten – in geringerem Maße – nämlich auch im AB-Betrieb noch auf.

Zahlreiche Sonderformen versuchen daher, möglichst A-ähnliches Verzerrungsverhalten ohne die Effizienznachteile zu bekommen. Dazu gehört etwa Class G, was grob einem Class-A/B-Amp mit dynamisch angepasster Versorgungsspannung entspricht. So ein Amp – etwa der Arcam Radia A25 – verschiebt also die – sonst konstante – Speisespannung seiner Leistungshalbleiter blitzschnell in Abhängigkeit von Eingangssignal und eingestellter Lautstärke. Was geringe Verzerrungen bei zugleich geringer Abwärme verspricht, allerdings auch zusätzlichen Schalt- und Steuerungsaufwand bedeutet. Der sich bei nicht perfekter Umsetzung seinerseits wieder auf den Klang auswirkt.

Pulsserienverstärker: Class D und Class T

Class D und Class T schließlich beschreiben Schalt- oder Pulsserienverstärker, deren Ausgangstransistoren gar nicht linear dem Eingangssignal folgen, sondern nur rasend schnell zwischen „ganz offen“ und „ganz zu“ wechseln. Die gewünschte Signalamplitude resultiert dabei aus der Dichte (Pulsdichtenmodulation, PDM) oder der Größe (Pulsweitenmodulation, PWM) dieser Stromtropfen, die in ein nachgeschaltetes Tiefpassfilter prasseln. Hauptvorteil: extrem geringe Verluste, weil der (Schalt-)Transistor hier entweder fast keinen (ganz offen) oder einen unendlich hohen (ganz zu) Widerstand aufweist. Im einen Fall fließt gar kein Strom, im anderen zwar viel, aber ohne nennenswerte Verluste.

Ist Class D digital?

Das „D“ wird oft als „digital“ gelesen und als Hinweis auf eine entsprechende Arbeitsweise dieser Verstärker interpretiert. Ausgewählt wurde der Buchstabe aber lediglich als Fortschreibung der bestehenden Verstärkerklassen von A bis C. Dass Class C im Zusammenhang mit HiFi nie erwähnt wird, hat einen einfachen Grund: Hier wird der Transistor für die positive Halbwelle bereits nichtleitend, wenn der Negativ-Kollege noch gar nicht aktiv ist. Das erhöht den Wirkungsgrad solcher Verstärker enorm, erzeugt aber auch enorme Verzerrungen.

Class-D-Amps – siehe auch diesen separaten Artikel dazu – sind dagegen durchaus HiFi-tauglich und ersetzen A/B-Schaltungen immer häufiger auch in anspruchsvollen Geräten. So etwa im Marantz Model 10. Tatsächlich erinnert ihre Arbeitsweise an digitale Verfahren – ihre Transistoren arbeiten wie Schalter, die eine konstante Spannung freisetzen. Sie kennen also nur noch zwei Zustände: an und aus. Aber dafür werden ihre Schaltzeiten annähernd analog moduliert. Information wird damit aus dem Amplituden- vorübergehend in den Zeitbereich transformiert, geht aber nicht verloren. Und die Diskussion, ob man das nun digital oder analog nennen darf, ist eine eher philosophische.

Fazit: Es muss – und kann – nicht immer Class A sein

Das gute A hat auch nach 100 Jahren nichts von seiner Marketingkraft verloren. Deshalb findet Class A stolze Erwähnung auch an Stellen, wo sie gar nichts Besonderes ist. Etwa im Vorverstärker– und Kleinsignalbereich. Echte Power-Amps in Class A sind dagegen oft wirklich eindrucksvolle Elektronik-Bauwerke, weil sie konstant mit maximalem Leistungsumsatz laufen müssen. Das erfordert riesig dimensionierte Kühlkörper, Trafos und Transistoren. Ein gutes Beispiel für einen gerade noch tragbaren Class-A-Amp ist der Pass INT-25 AC, bei dem die 25 für die in Class A verfügbare 8-Ohm-Leistung pro Kanal steht. Tatsächlich kann der Amp noch viel mehr. Entscheidend für seinen fantastischen Klang ist aber der sehr späte Übergang zwischen A und A/B, den du beim normalen Musikhören so gut wie nie erreichst.

Falls du mehr brauchst, stellen dir die Class-A-Spezialisten um Nelson Pass auch gerne entsprechend leistungsstärkere Endstufen ins Wohnzimmer. Etwa die XA 200.8 AC, die – korrekt geraten! – 200 Watt an 8 Ohm unter reinen A-Bedingungen erzielt. Dafür sind allerdings über 26.000 Euro zu bezahlen und rund 70 Kilo netto herumzuwuchten. Pro Kanal, versteht sich. Denn die XA 200.8 AC ist ein Monoblock.

Neugierig geworden? Weitere spannende Artikel rund ums Thema HiFi findest du hier: