Impedanz erklärt – Das musst du bei Verstärkern und Lautsprechern beachten

Hast du schon mal einen AV-Receiver oder Verstärker angeschlossen? Dann bist du wahrscheinlich schon mal der Impedanz begegnet. Vielleicht hat dein Receiver per Aufdruck neben den Polklemmen behauptet, dass er nur mit Acht-Ohm-Boxen verbunden werden will. Ein kurzer Blick aufs Boxen-Typenschild macht die Verwirrung komplett. Denn da steht in der Regel eine Nennimpedanz von vier Ohm. Und nun? Haben wir etwa einen Fehlkauf getätigt, hat der Händler uns falsch beraten? Geht der Verstärker sofort in Flammen auf, wenn wir ihn trotzdem mit den Boxen verkabeln und Musik anmachen?

Wir können dich beruhigen: Wahrscheinlich wirst du mit deiner Kombination keine Probleme bekommen. Warum das so ist, und woher die widersprüchlichen Anweisungen kommen, wollen wir in diesem Artikel beleuchten. Keine Angst: Die tatsächlichen physikalischen Zusammenhänge können zwar schnell erschreckend komplex werden. Wir werden uns aber aufs Wesentliche beschränken, und dieses Wesentliche aus betont praktischem Blickwinkel darstellen. Also, was passiert da zwischen Verstärker und Lautsprecher und worauf musst du wirklich achten?

Was sagt die Impedanz deiner Lautsprecher aus? Spannung, Strom und Leistung

Was ist überhaupt die Impedanz bei Verstärkern und Lautsprechern? Im Prinzip bezeichnet der Wert einen elektrischen Widerstand. Grob verallgemeinert kann gesagt werden: Je höher die Impedanz deiner Lautsprecher, desto schwerer hat es der Strom, vom Verstärker zu deinen Boxen zu fließen. Je weniger Strom fließt, desto geringer ist die Leistung, die der Verstärker an die Boxen abgibt. Umgekehrt funktioniert das Spiel natürlich auch. Je geringer die Impedanz der Lautsprecher, desto freier kann der Strom fließen, desto mehr Leistung kommt in der Theorie bei den Boxen an.

Egal, welche Verstärkerklasse dein Amp hat: Die Leistung ist es, womit Lautsprecher ihre Membranen in Bewegung setzen und Schall erzeugen. Sie ergibt sich aber nicht nur aus dem verfügbaren Strom: Stattdessen ist sie das Produkt aus Strom und Spannung. Welche Spannung an den Lautsprecherklemmen deines Verstärkers anliegt, bestimmst du über den Lautstärkeregler. Hörst du sehr laut Musik, musst du dafür logischerweise mehr Leistung in die Boxen schieben. Du drehst am Regler, die Spannung steigt und damit auch die Leistung, die der Verstärker erzeugt.

Jeder Amp hat Grenzen – gerade bei der Impedanz

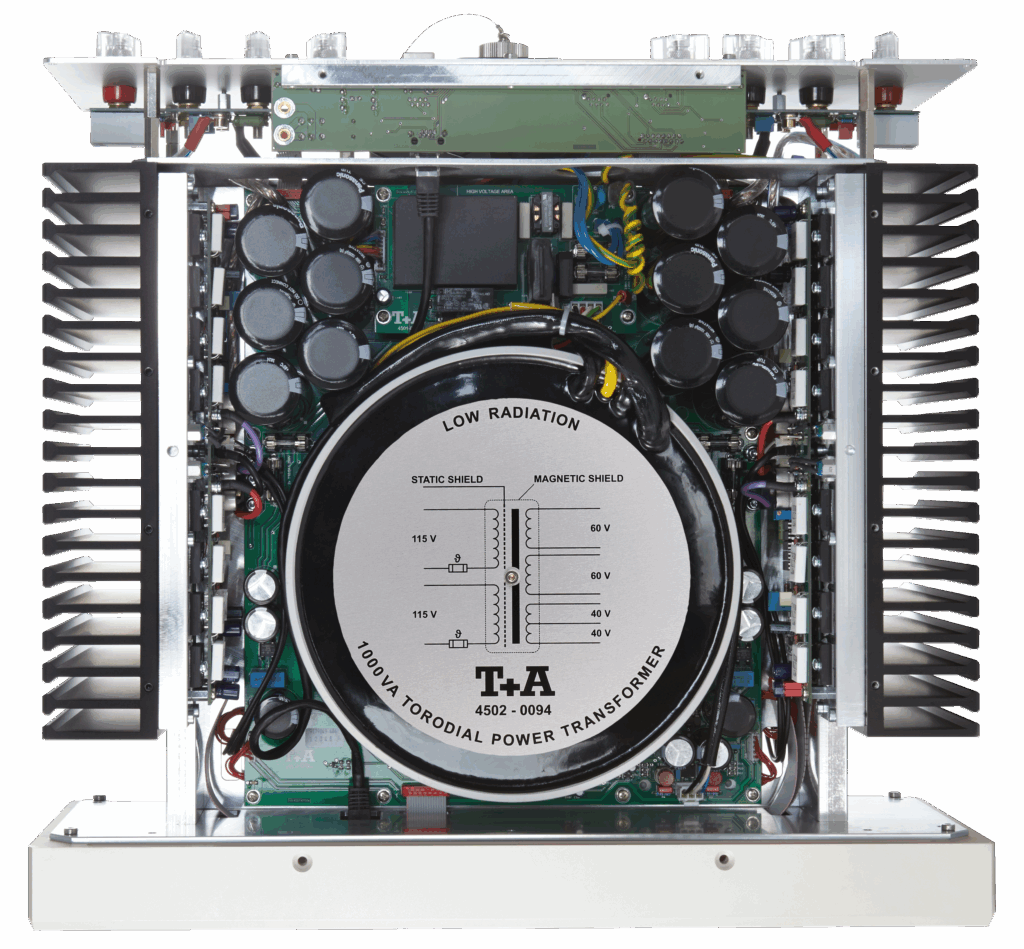

Beliebig weit kann man das Spiel natürlich nicht treiben. Die maximale Spannung, die ein Verstärker abgeben kann, ist ultimativ durch die Versorgungsspannung seiner Endstufen begrenzt – also schlussendlich vom Netzteil deines Verstärkers. In der Praxis aber eher deutlich früher. Denn um Spannung aufrechterhalten zu können, muss der Strom des Verstärkers auf ein Hindernis treffen. Also den Widerstand des Lautsprechers.

Die Impedanz moderner Lautsprecher wird heutzutage meistens mit vier oder acht Ohm angegeben. Dieser Wert ist aber meistens nur ein Durchschnitt. Denn Lautsprecher haben je nach Frequenz, die ihre Treiber wiedergeben sollen, einen anderen Widerstand. Der kann auch mal deutlich unter dem angegebenen Impedanzwert liegen.

Ist diese frequenzabhängige Impedanz zu klein – oder „braucht“ der Lautsprecher einfach extrem viel Strom, weil du sehr laut hören möchtest – „zieht“ der Lautsprecher dem Verstärker den Strom unter den Füßen weg, bevor dieser die nötige Spannung aufbauen kann.

Liefern Netzteil und Endstufen diesen Strom nicht, kann der Verstärker auch die Spannung nicht mehr aufrechterhalten. Der Amp clippt und verzerrt. Dem Verstärker macht das im Zweifelsfall weniger aus als deinen Boxen. Für sie bedeutet Clipping sehr schnell das endgültige Aus.

Viel Strom gleich viel Hitze

Als wäre das alles nicht genug, macht es noch ein weiterer Umstand dem Verstärker schwer: Frequenzabhängig kommen noch kapazitive und induktive Komponenten hinzu. Durch die Bauteile der Endstufe fließen dadurch in der Realität noch größere Stromwellen, als man nur anhand von Spannung und ohmschem Widerstand erwarten würde.

So oder so: Wenn Strom durch einen (Halb-)Leiter fließt, wird dieser warm. Und dann heiß. Die in der Praxis entscheidende Grenze für einen Verstärker ist dadurch definiert, wie viel Strom er kontinuierlich abgeben kann, ohne sich in letzter Konsequenz selbst zu zerstören.

Vollgasfest? Ja. Unzerstörbar? Eher selten!

In jahrzehntelanger Testarbeit mit Hunderten von Verstärkern ist es nicht zu vermeiden: Einige wenige Amps haben sich vor unseren Augen für immer verabschiedet. Teilweise sogar mit spektakulärem Feuerwerk. Schuld waren Bauteilfehler, an Prototypen mitunter auch Konstruktionsmängel, die bis zur Serie noch behoben wurden. Was wir tatsächlich in 30 Jahren noch nie erlebt haben: dass ein angeblicher „Acht-Ohm“-Amp stirbt, weil wir Vier-Ohm-Lautsprecher daran anschließen. Auch bei grimmigsten Testbedingungen nicht. Der Hinweis findet sich dennoch bis heute auf vielen Verstärkern – vor allem auf AV-Receivern mit fünf, sieben oder gar neun eingebauten Endstufen.

Klar: Thermische Probleme verschärfen sich mit der Packungsdichte. Und an vier Ohm fließt – nach Georg Simon Ohm – bei derselben Ausgangsspannung nun mal der doppelte Strom. Das ergibt die doppelte Leistung, aber auch die doppelte Wärmebelastung. Dafür sind die Verstärker aber ausgelegt – solange du bei Aufstellung, Einstellung und Betrieb etwas Vernunft bewahrst.

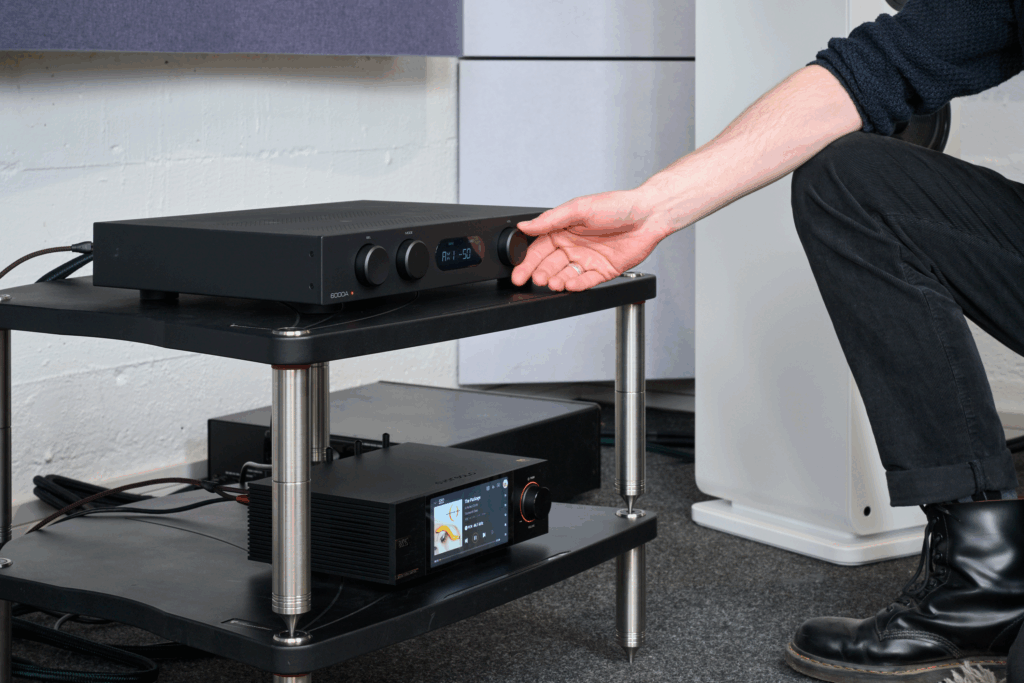

Generell ist Hitze ein Feind jeglicher Elektronik. Heiße Bauteile versagen früher als kühle. Hinzu kommen Sicherheitsvorschriften, die heute zu Recht sehr penibel sind. So ist etwa die maximale Erwärmung eines Verstärkers an berührbaren Teilen genau festgelegt. Mit Partypegeln an Vier-Ohm-Lautsprechern erreicht man die konstruktiven Grenzen schneller. Im Extremfall greifen Schutzschaltungen ein: Jeder moderne Amp ist gegen Überhitzung abgesichert. Und auch bei moderater Temperatur schalten sich die meisten ab, wenn sie unzulässig hohe Ströme detektieren – etwa bei Kurzschlüssen.

So weit solltest du es aber gar nicht erst kommen lassen. Stell deinen Verstärker frei auf – mit nichts obendrauf! Achte darauf, dass sich im Rack keine warme Luft über dem Amp stauen kann. Je kühler und luftiger er steht, desto länger wird er leben. Noch mehr Tipps für die richtige Aufstellung deines Verstärkers erhältst du hier:

Ein paar Praxistipps …

… ergeben sich zum Teil direkt aus dem Obenstehenden. In der Praxis ist natürlich alles etwas komplizierter. So lässt sich etwa am Lautstärkeregler nicht direkt die gelieferte Leistung ablesen. Denn die hängt natürlich auch vom Musiksignal ab, von der Lautstärke deiner Quelle (Phono ist zum Beispiel oft viel leiser als CD), eventuell verwendeten Klangreglern oder Equalizern (voll reingedrehter Bass kann die benötigte Leistung verdoppeln) – und eben vom Impedanzverlauf deiner Boxen. Je nachdem kann dein Amp daher mal in Reglerstellung „12 Uhr“ an seine Grenzen kommen, in anderen Fällen erst bei 3 Uhr oder bereits bei 10 Uhr.

Egal, wo der Knopf steht: Spätestens wenn du deine Hand nicht mehr auf dem Amp liegen lassen kannst, musst du vom Gas gehen. Ebenso, wenn der Sound nicht mehr sauber wirkt. Das muss dann nicht zwingend am Verstärker liegen. Aber du willst ja auch deine Lautsprecher noch eine Weile behalten. Und kaum ein Hersteller ersetzt geschmolzene Schwingspulen auf Garantie.

Vorsicht mit Parallelschaltungen

Widerstände haben eine gemeine Eigenschaft: Schaltet man sie parallel, ergibt sich der Gesamtwiderstand aus der Summe ihrer Kehrwerte. Du hast einen Amp mit „Speaker A/B“-Anschlüssen und lässt daran zwei Vier-Ohm-Paare parallel laufen?

- Der Kehrwert von 4 ist 1/4.

- 2 × 1/4 ergibt 1/2

Die Impedanz schrumpft also auf zwei Ohm. Das ist gefährlich: Einerseits löst da die Kurzschlusssicherung oft noch nicht aus, andererseits fangen aber nicht alle Schutzschaltungen die rasante Erwärmung rechtzeitig ein, die bei ordentlichen Pegeln eintritt.

Und auch wenn dein Amp nicht durchs Rack schmilzt und in Australien wieder herauskommt: Der Stress für seine Bauteile ist unter solchen Bedingungen enorm. Betrachte den A/B-Schalter also eher als Auswahlmöglichkeit und nicht als Einladung zum Parallelbetrieb. Außer natürlich, du hast zwei Paar echte Acht-Ohm-Boxen. Die würden sich parallel zu vier Ohm summieren.

Leistungsangaben: In der Realität musst du mit Schwankungen rechnen

Angaben in Ohm findest du im Datenblatt auch oft als Teil der Leistungsangabe. Hersteller geben Leistungs-Messwerte dabei meist bei zwei standardisierten Impedanzen an.

Ein idealisierter Verstärker würde an vier Ohm stets die doppelte Leistung abgeben wie an acht Ohm. Denn durch die halbierte Impedanz fließt bei gleicher Spannung der doppelte Strom. Dadurch verdoppelt sich auch die Leistung: 50 Watt an acht Ohm, 100 Watt an vier Ohm. In aller Regel erlaubt man den Endstufen aber, an acht Ohm etwas über ihre Verhältnisse zu leben.

Solche Amps können an acht Ohm Spannungen anbieten, die sie an vier Ohm nicht mehr aufrechterhalten können. Das ist nicht optimal, da Boxen in der realen Welt keinen fixen Widerstandswert aufweisen. Stattdessen fluktuiert der Wert mit dem Musiksignal frequenzabhängig stark. Eine glatte Verdopplung der Leistung von acht nach vier Ohm ist ein Indiz dafür, dass ein Verstärker mit dieser Herausforderung gut zurechtkommt.

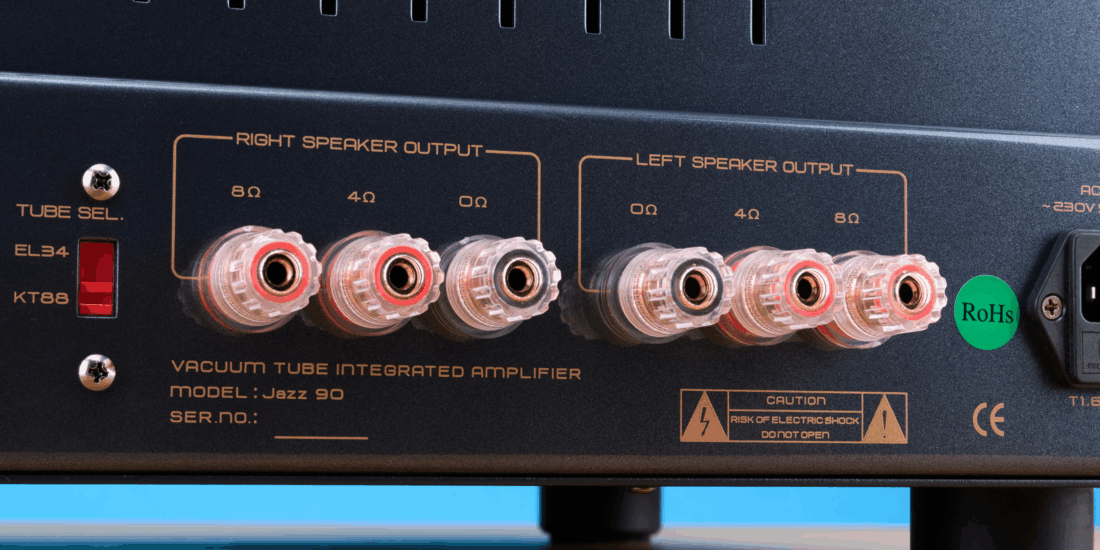

Impedanz bei Röhrenverstärkern

Eine Sonderrolle spielen Röhrenverstärker. Deren Endstufenröhren geben Leistung bei sehr hoher Spannung ab, schaffen aber nur ganz geringe Stromstärken. Zu gering, um einen Lautsprecher direkt anzutreiben. Röhrenverstärker haben deshalb einen Ausgangstransformator: ein elektrisches Getriebe, das aus hoher Spannung und geringem Strom niedrige Spannung mit entsprechend höherem Strom macht.

Da man die Ausgangstrafos ohnehin bauen muss, konstruiert man sie gleich mit zwei Sekundärabgriffen, die verschiedene Übersetzungsverhältnisse bieten. Meist sind sie auf acht Ohm respektive vier Ohm optimiert und über separate Anschlussklemmen zugänglich. Nutzt man diese bei der Messung wie vorgesehen, kommt aus dem Amp bei beiden Impedanzen exakt die gleiche Leistung heraus. Welche Klemmen du nehmen solltest, kannst du in diesem Fall nach Gehör entscheiden.