Spikes unter Lautsprechern: Was sie bringen und wie du sie richtig benutzt

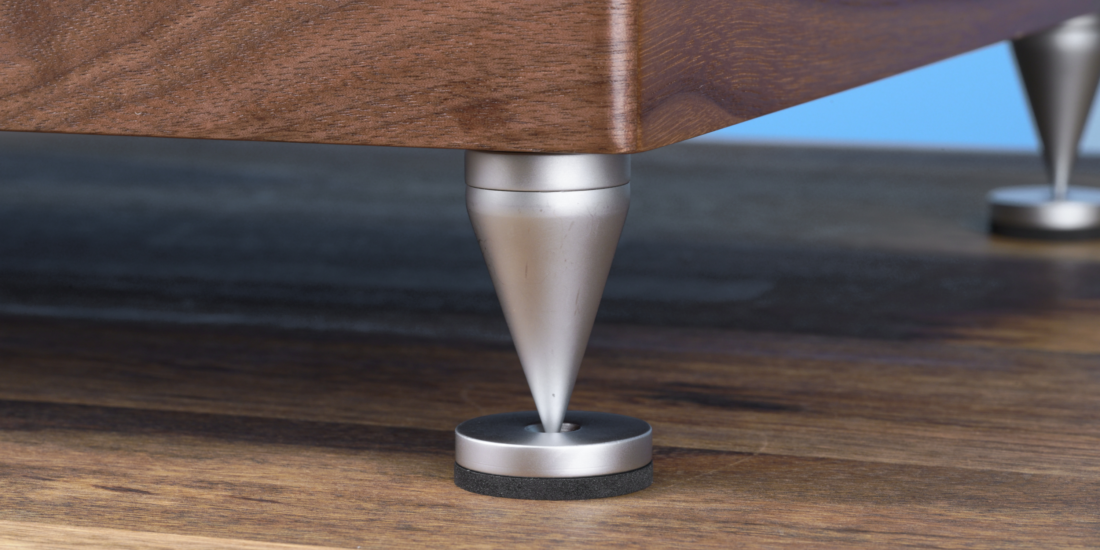

Schnelle Autos erkennt man an ihren breiten Reifen, gute Lautsprecher an ihren spitzen Metallfüßen. Den Eindruck könnte man bekommen, wenn man online oder im Fachhandel nach neuen Boxen sucht. Vor allem Standlautsprecher stehen nahezu verpflichtend auf diesen glänzenden High Heels, die Besitzer:innen teurer Parkettböden den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Aber wozu der ganze Stress? Wie verbessern Spikes – falls überhaupt – den Klang? Und gibt es dazu auch Alternativen?

Viel Gefühl, wenig Konkretes: Wie Spikes funktionieren (sollen)

Wenn du Besitzer:innen oder Verkäufer:innen teurer Boxen auf Spikes ansprichst, erreicht die Diskussion schnell die Grenzen der Physik: Resonanzableitung soll damit stattfinden, mindestens, wenn nicht gar völlig esoterische Phänomene, die man den spitzen Metallbolzen gar nicht zugetraut hätte. Wenn nur mit Spikes eine wirklich glaubhafte Raumabbildung möglich sein soll, und auch nur dann, wenn sie perfekt justiert sind, dann klingt das zunächst schon recht abenteuerlich. In der Tat können Spikes auf den Klang wirken, zum Teil auch recht deutlich. Und über ganz unterschiedliche Mechanismen.

Sicherer Stand, präzise Ausrichtung

Geboren wurde die Spike-Idee in der Ära der dicken Teppichböden. Hochflorige Auslegeware erlaubte keinen definierten Bodenkontakt, die Lautsprecher schaukelten und verrutschten bei jeder stärkeren Berührung. Zudem hinterließen etwas schwerere Exemplare auf Dauer hässliche Standplatten im Bodenbelag. Spikes dringen durch das Gewebe, ohne Spuren zu hinterlassen – und finden, wenn alles gutgeht, im Estrich darunter sicheren Halt. Und Halt ist wichtig: Auch wenn sie sich nie wirklich sichtbar bewegen, verlieren wackelig aufgestellte Lautsprecher subjektiv etwas von ihrer Genauigkeit.

Hinzu kommt, dass Lautsprecher nicht immer in exakt vertikaler Position am besten spielen. Je nach Größe, Standort und Hörplatz kann es sinnvoll sein, sie leicht nach hinten, gelegentlich sogar nach vorne zu neigen, um sie von ihrer ausgewogensten Seite zu genießen. Grund dafür ist ihr Richtverhalten: Nur sehr tiefe Frequenzen breiten sich gleichmäßig in alle Richtungen aus. Je höher die Töne, desto deutlicher variiert ihr Pegel in Abhängigkeit vom Hörwinkel. So hat jede Box auch in ihrer vertikalen Ausrichtung einen mehr oder weniger ausgeprägten Sweetspot. Mit Spikes lässt sich dieser präzise und stabil einstellen.

Neugierig geworden? In unserem Ratgeber haben wir dir weitere wichtige Punkte zur Aufstellung deiner Lautsprecher zusammengefasst:

Bass und Akustik

Typische Gewindespikes heben einen Lautsprecher um einige Zentimeter vom Boden. Damit ändern sich auch die Bodenabstände der Tieftöner und Bassreflexrohre. Bei letzteren sogar prozentual besonders stark, wenn sie sich ohnehin in Bodennähe befinden. Ob sich so ein Auslass dann zum Beispiel zehn Zentimeter oder (mit Spikes) 15 Zentimeter über dem Boden befindet, kann die – in solchen Fällen einkalkulierte – Bassverstärkung durch die Grenzfläche (also den Boden) hörbar beeinflussen.

Einen Sonderfall bilden Lautsprecher, die ohne Spikes gar nicht wie geplant funktionieren. Boxen oder Subwoofer mit Downfiring-Bässen gehören zu dieser Kategorie. Ihre im Gehäuseboden montierten Tieftöner brauchen zwingend einen gewissen Mindestabstand, der zudem je nach Akustik und Bodenbelag variieren kann. Oft haben Downfiring-Konstruktionen daher fest eingebaute Abstandshalter – aber nicht immer.

Resonanzen

Es ist kein Geheimnis: Lautsprechergehäuse schwingen beim Musikhören spürbar mit. Die Beteiligung ist auch hörbar: Sie wird von der wiedergegebenen Musik zwar übertönt, färbt diese aber durchaus ein. Die Idee, Spikes könnten diese Vibrationsenergie ähnlich wie Blitzableiter komplett in den Boden ableiten, ist charmant, aber wenig einleuchtend – zumal die unteren Gehäuseecken, wo Spikes üblicherweise sitzen, genau die Punkte sind, wo so ein Gehäuse am wenigsten schwingt.

Andererseits transferieren Spikes tatsächlich mehr (hauptsächlich Tiefton-) Energie in den Boden als beispielsweise Hartgummifüße. Der Unterschied ist nicht klein: Gerade auf Betonböden, abhängig von deren Spannweite, kannst du die Vibrationen direkt mit deinen Fußsohlen spüren. Wenn unter dir noch jemand wohnt, wird auch dein:e Nachbar:in eine klare Präferenz haben, was die Füße deiner Boxen angeht. Meistens sind das nicht die Spikes.

Alternativen zu Spikes unter Lautsprechern

Geht es darum, die Schwingungsübertragung auf den Boden zu minimieren, funktionieren weiche, dämpfende Materialien gut. Nur zu weich sollten sie auch wieder nicht sein. Die berühmten halbierten Tennisbälle sind zum Beispiel schon deshalb untauglich, weil sie sich unter Last konstant verformen und der Lautsprecher darauf nicht sicher steht.

Die meisten Boxenhersteller legen heute neben den „echten“ Spikes auch Gewindefüße mit flachem Ende und/oder Gummieinlage bei. Da die Gewinde in Standboxen meist normiert sind (üblicherweise M6 bis M10), hält auch der Zubehörmarkt Tausende Varianten und Werkstoffkombinationen bereit.

Findest du Spikes klanglich ideal, willst sie aber deinem Boden nicht zumuten, gibt es schlaue Konstruktionen mit integrierten, magnetisch oder mechanisch gehaltenen Schutztellern. Die bringen die volle Spike-Wirkung, können aber weder beim Dagegenstoßen noch bei einem beabsichtigten Verschieben von ihren Bodenschonern rutschen.

Mit den oft mitgelieferten losen Mini-Metalltellerchen würden wir uns jedenfalls definitiv nicht auf empfindliche Böden trauen. Für Stellplatz-Experimente verwenden wir meistens dünne MDF-Brettchen, auf die die Box samt aller Spikes passt. Oder wir lassen (vor allem auf Teppich) die Spikes beim Hin- und Herrücken einfach erstmal weg.

Spikes richtig verwenden

Schraubspikes funktionieren nur dann wie geplant, wenn sie fest eingeschraubt und gekontert sind, also in ihren Gewinden nicht mehr wackeln können. Beim Anziehen der Kontermuttern ist dennoch etwas Feingefühl ratsam, weil sich bei zu hohen Kräften gerne die Gewindemuffen im Boxenboden lockern.

Achte darauf, dass bei Boxen mit vier Spikes tatsächlich alle vier Bodenkontakt haben. Streng genommen ist das unmöglich, weil eine Fläche auf vier Punkten statisch überbestimmt ist. Gerade auf harten Böden musst du daher sehr genau arbeiten – oder zumindest eines der vier Aufstellelemente elastisch machen. Bei Teppich kannst du, solange nichts Kostbares darunter liegt, die Spikes nach der Ausrichtung ruhig nochmal mit Schmackes in den Boden schaukeln. Dann stehen sie wie festgewachsen.

Drei Spikes – zum Beispiel einer vorn mittig und zwei hinten rechts und links – kippeln nie, verringern aber bei gegebener Grundfläche die Standsicherheit erheblich. Das solltest du nur riskieren, wenn du unter absolut kontrollierten Bedingungen – ohne Haustiere und Kinder, vielleicht besser auch ohne Besucher und Freunde – hören willst.

Klingt nicht einladend? Dann gibt es noch eine einfache Bastellösung, die auch bei sehr instabilen Böden (etwa alten Dielen) Wunder bewirkt – vor allem, wenn du eher schlank gebaute Standboxen aufstellen willst. Besorge dir dafür zwei dicke, steife Multiplexbretter, deutlich größer als die Grundfläche der Boxen. Schraube diese Bretter mit Maschinenschrauben passender Größe an die Spikebuchsen – fertig ist die superstandfeste Bigfoot-Customversion, die du nun bombensicher auf drei oder vier Spikes oder sonstigen Füßen deiner Wahl aufbauen und ausrichten kannst.

Du willst noch mehr rund ums Thema HiFi erfahren? Dann findest du hier weitere spannende Artikel: