So kommt der Ton aus der Schallplatte – Von Nadeln, Rillen und winzigen Strömen

Bild: Pro-Ject

Bild: Pro-JectPlattenspieler sind Zeitreisende aus der prä-digitalen Ära. Auch in teuren und modernen Anlagen halten sie für viele Hörer:innen die Stellung als beliebteste Musikquelle – und das, obwohl ihre technischen Grundlagen aus dem letzten Jahrhundert stammen. In diesem Ratgeber wollen wir uns diese Grundlagen genauer anschauen. Denn auch für uns grenzt es immer wieder an Zauberei, wenn wir das Ohr ganz nahe an die Nadel halten und die Musik hören können – ganz ohne Lautsprecher. Um das zu verstehen, müssen wir uns ein wenig mit Physik beschäftigen. Aber keine Panik: Wir schaffen das gemeinsam.

Was ist überhaupt analog?

Analog – der Begriff kommt aus dem Griechischen und wird auch in nichttechnischen Zusammenhängen oft verwendet. Er bedeutet wörtlich übersetzt „ähnlich“, „verhältnismäßig“ oder „entsprechend“. Eine analoge Aufzeichnung überträgt die Luftdruckschwankungen des Schalls also auf ein anderes Medium, ohne ihren ursprünglichen Verlauf zu ändern. Dieser Verlauf findet sich dann z. B. als lichtdurchlässiges Berg-und-Tal-Muster im schwarzen Rand eines Filmstreifens, als zu- und abnehmende Magnetisierung eines Magnetbands – oder eben als wilde Wellengravur in den Rillen einer Schallplatte. Alle Verfahren liefern optisch, mechanisch oder magnetisch genaue Entsprechungen des gespeicherten Signals.

Auf der Vinylplatte kann man das Auf und Ab der Amplitude sogar sehen, allerdings nur bei ganz tiefen Frequenzen. Das kann man leicht ausrechnen. Das erste Stück auf einer LP-Seite fängt bei einem Radius von ungefähr 14 Zentimetern an. An dieser Stelle gleitet die Nadel pro Sekunde durch rund 49 Zentimeter Rille. Verteilen wir die 40 Hertz (also Schwingungen pro Sekunde) eines tiefen Basstons auf diese Strecke, erhalten wir eine Wellenlänge von ungefähr einem Zentimeter. Diese Schlangenlinien siehst du mit bloßem Auge, vor allem, wenn sie laut aufgenommen sind.

Im Hochton, etwa bei 10.000 Hertz, beträgt die Wellenlänge nur noch wenige Mikrometer – und das bereits ganz außen auf der LP. Innenwird’ss noch enger. Denn über die Seite hinweg wird ja der Radius immer kleiner – und damit auch der Umfang.

Wo die analoge Magie beginnt: Der Tonabnehmer

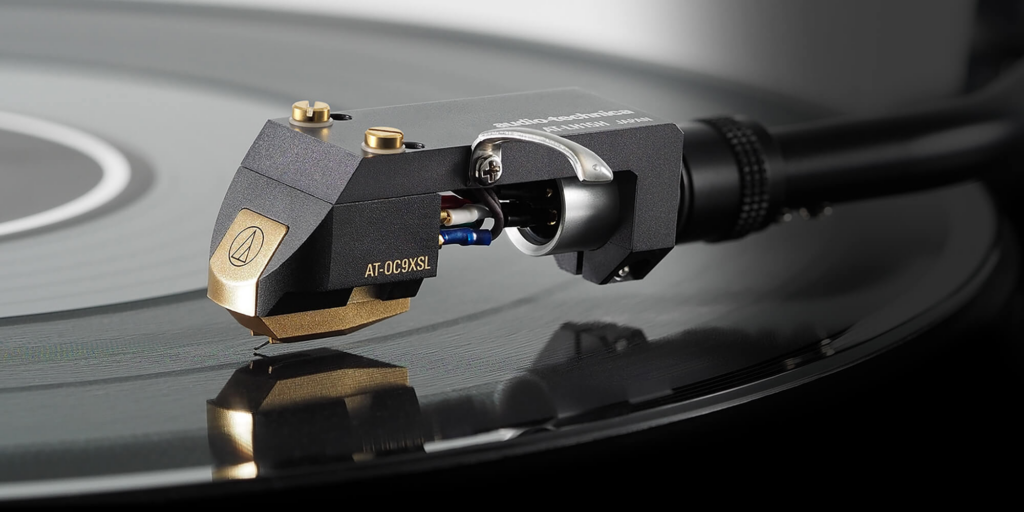

Wie folgt man solchen Mikrometer-Kurven? Mit einer Abtastspitze, die noch kleiner ist. Bei Plattenspielern ist sie Teil des Tonabnehmers, der auf der Nadel durch die Rille gleitet und ihre Bewegungen in Wechselströme umwandelt. Diese Signalströme kannst du dann in Kabeln weiterleiten und verstärken.

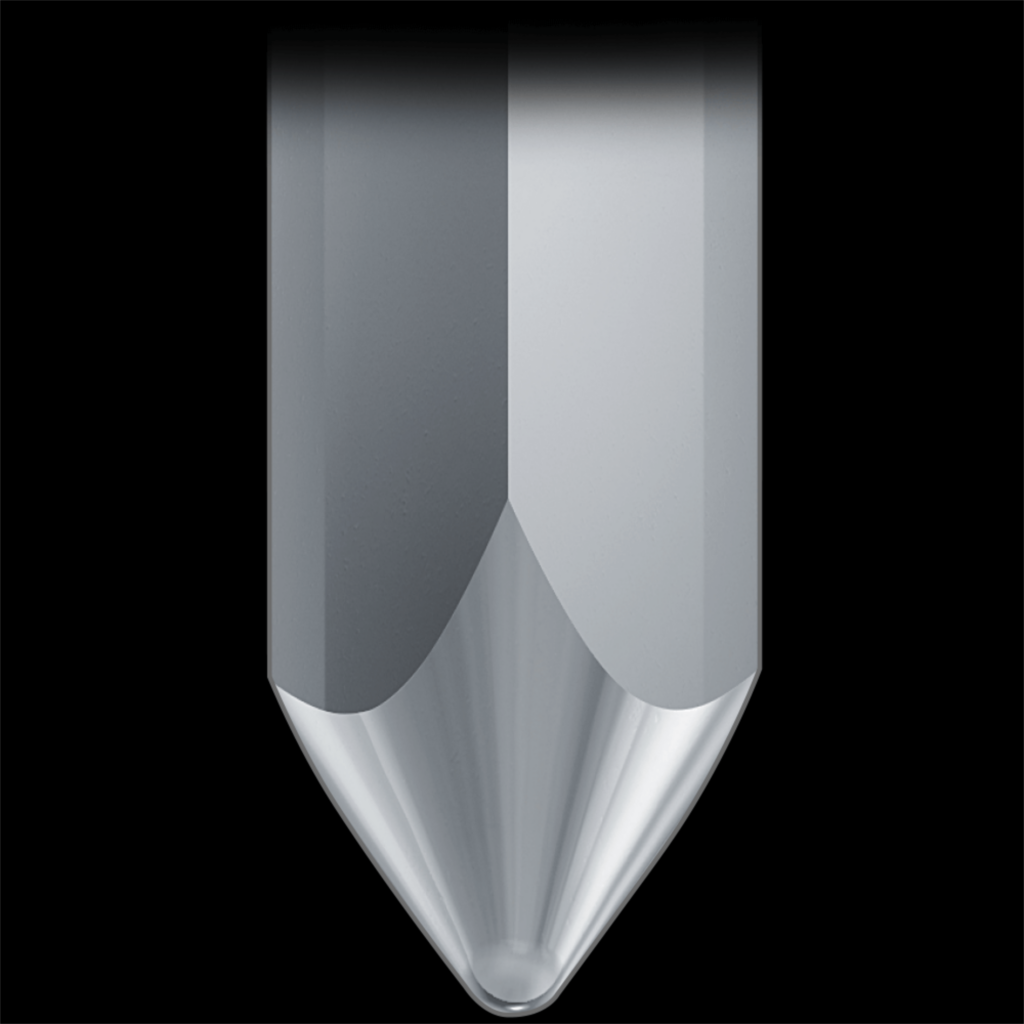

Ganz am Anfang der Abtastung steht aber zunächst ein Diamant. Der sitzt am vordersten Ende des Nadelträgers:einemm dünnen, etwa einen Zentimeter langen Metallröhrchen, das unten aus dem Tonabnehmer herausragt. Oft nennt man die ganze Einheit – also Diamantspitze und Nadelträger – einfach „Nadel“. In Kontakt mit der Rille kommt nur der Diamant – und auch von dem nur die äußerste Spitze. Sie ist so fein geschliffen und poliert, dass sie auch den feinsten Auslenkungen der Rillenflanke folgen kann.

Der Nadelträger ist elastisch gelagert. Die Nachgiebigkeit dieser Lagerung muss genau stimmen, um einerseits die Beweglichkeit der Nadel nicht einzuschränken, sie aber andererseits stabil und schlingerfrei in der Rille zu halten.

Am hinteren Ende des Trägers beginnt der Generator, das Herz des Tonabnehmers, wo aus Bewegung ein elektrisches Signal entsteht. Fast immer (Ausnahmen findest du am Ende des Artikels) geschieht das durch elektromagnetische Induktion. So nennt man einen Zusammenhang zwischen Elektrizität und Magnetismus. Ohne ihn gäbe es nicht nur keine Tonabnehmer, sondern auch keine Motoren, Stromgeneratoren, Transformatoren – oder Lautsprecher:

Tonabnehmer: Musikalische Mini-Stromgeneratoren

Induktion bewirkt, dass in einem Draht eine elektrische Spannung entsteht, wenn man ihn in einem Magnetfeld bewegt. Je schneller sich Draht und Magnet aneinander vorbeibewegen, desto höher die induzierte Spannung. Du kannst statt des Drahtes auch den Magneten bewegen. Oder sogar nur dessen Feld umpolen wie bei einem Trafo. Hauptsache, das Feld, in dem sich der Draht befindet, ändert sich.

Wickelst du aus dem Draht eine Spule, bekommst du mehr Draht ins Magnetfeld und somit auch mehr Spannung. Noch besser funktioniert das, wenn du die Spule auf einen Kern aus magnetisch leitendem Material wickelst. Und natürlich ist die Spannung auch von der Stärke des Magnetfelds abhängig. Soweit die Grundlagen.

Moving Magnet: Winz-Magnet mit großer Wirkung

Tonabnehmer nutzen Induktion auf zweierlei Wegen, je nach Bauart. Moving-Magnet-Systeme (MM) führen am hinteren Ende ihres Nadelträgers einen Mini-Stabmagneten. Fest eingebaut im Systemgehäuse sitzen zwei Spulen, in denen dieser Magnet mit seinen Bewegungen entsprechende Ströme induziert. Der Magnet muss winzig sein, damit er jede Auslenkung der Nadel mitmachen kann, ohne ihre Agilität einzuschränken. Meist ist der Magnet zylindrisch, wenige Millimeter lang und nur ein paar Zehntel dick.

Moderne Magnetmaterialien und große, durch Eisenkerne präzise auf den Magneten fokussierte Spulen sorgen für ausreichende Signalspannungen. Diese betragen bei typischen MMs um die fünf Millivolt – bei Vollaussteuerung. Im Vergleich zu einem CD-Spieler – da bekommen wir zwei Volt – ist das aber immer verschwindend wenig.

Moving Coil: Mikrospulen für großen Sound

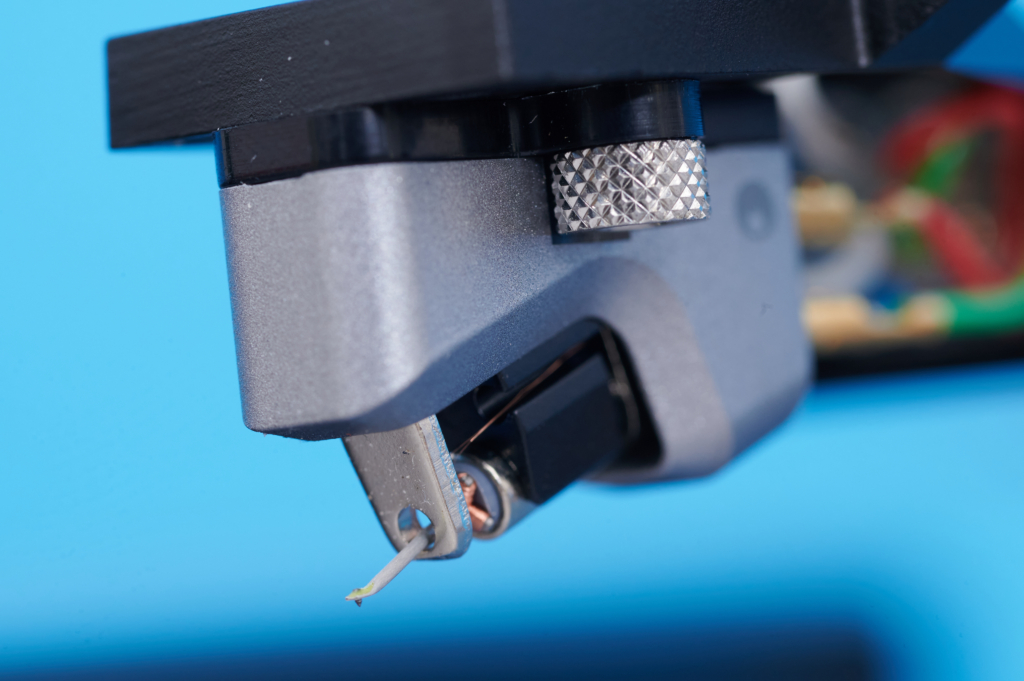

Man kann den Induktions-Spieß auch umdrehen und statt des Magneten die Spulen tanzen lassen. Dann hat man einen Moving-Coil- oder MC-Tonabnehmer. Diese Bauweise verspricht einige Vorteile, ist aber erheblich schwieriger umzusetzen.

Denn jetzt ist der Magnet fest im Tonabnehmergehäuse verbaut, und die Spulen (für jeden Kanal eine) hängen an der Nadel. Also braucht man möglichst kleine, leichte, extrem präzise Spulen. Meist werden die von Hand unter dem Mikroskop auf winzige Eisenkerne gewickelt. Aus Kupferdraht, der weit dünner ist als menschliches Haar. Damit aus den Spülchen überhaupt eine brauchbare Spannung herauskommt, ist der Magnet hier sehr stark und verfügt über Polplatten, die sein Feld möglichst präzise auf die Spulen konzentrieren.

Um maximale Feldstärke zu erzielen, lassen die meisten MCs ihren Nadelträger durch das vordere Poljoch hindurchtunneln. Das Aluröhrchen scheint also einem Loch in einer kleinen Metallplatte zu entspringen, wenn du von unten und vorne draufschaust. Erst dahinter folgen das Spulenpaket und die elastische Aufhängung. Eigenhändiger Nadeltausch ist hier undenkbar. Zumal zwischen dem beweglichen Teil (dem Nadelträger samt Spulen) und dem Tonabnehmergehäuse auch noch vier mikroskopische Drähtchen verlaufen: die Enden der beiden Spulen, die das Signal zu den Anschlusspins transportieren.

Feiner Sound hat seinen Preis: Was für MC-Tonabnehmer spricht, und was dagegen

Ist die Nadel eines Moving Coil verschlissen oder sonst wie unbrauchbar geworden, musst du das System komplett austauschen. MM-Systeme sind komfortabler, weil ihre Nadel steckbar ist. Preislich liegen Tausch-MCs dagegen oft gleichauf mit MM-Ersatznadeln.

Was genau für die Überlegenheit von MCs verantwortlich ist, ist Gegenstand vieler Diskussionen. Oft wird die angeblich geringere Masse der bewegten Spulen genannt, was aber nicht immer zutrifft. Sicher ist dagegen, dass die Minispulen eine viel geringere Induktivität haben als ihre dicken MM-Geschwister. Oft bestehen sie nur aus wenigen Windungen, was man schon an ihrem geringen Gleichstromwiderstand erkennt, der dann deutlich unter zehn Ohm liegen kann.

Aus Sicht der folgenden Verstärkungselektronik ist das ein Riesenvorteil, weil sich herkömmliche Spulen mit hoher Induktivität bei hohen Frequenzen gewissermaßen selbst ausbremsen. MCs, vor allem in der klassischen „leisen“ Bauweise, arbeiten im Kontrast dazu mühelos bis in den Ultraschallbereich linear – was auch auf den Hörbereich rückwirkt.

Ein Nachteil der kleinen Spulen ist ihr geringer Wirkungsgrad: Spuckt ein MM-Abtaster immerhin 4–5 Millivolt aus, bringt es ein typisches MC mit der gleichen Messplatte gerade mal auf ein Zehntel davon. Klangliche Feinheiten spielen sich nochmals um Größenordnungen darunter ab. Das Nutzsignal kommt dem unvermeidlichen Eigenrauschen elektronischer Bauteile somit schon ungemütlich nahe. Mit trickreichen Schaltungen und ausgewählten Komponenten lässt sich der Abstand wieder vergrößern, aber der Mehraufwand kostet Geld.

Die niedrige Induktivität kann sich aber auch positiv auf den Störabstand auswirken. Sie macht MC-Systeme weitgehend unempfindlich gegenüber Brummeinstreuungen. Externe Störfelder sind überall. MCs entziehen sich ihrer Wirkung, weil sie vagabundierenden Feldlinien kaum Angriffsfläche bieten. Der niedrige Widerstand des Systems und des MC-Eingangs führt zudem zu einer unempfindlicheren Kabelverbindung bis zum Phono-Vorverstärker.

Zusatzaufgabe für den Verstärker

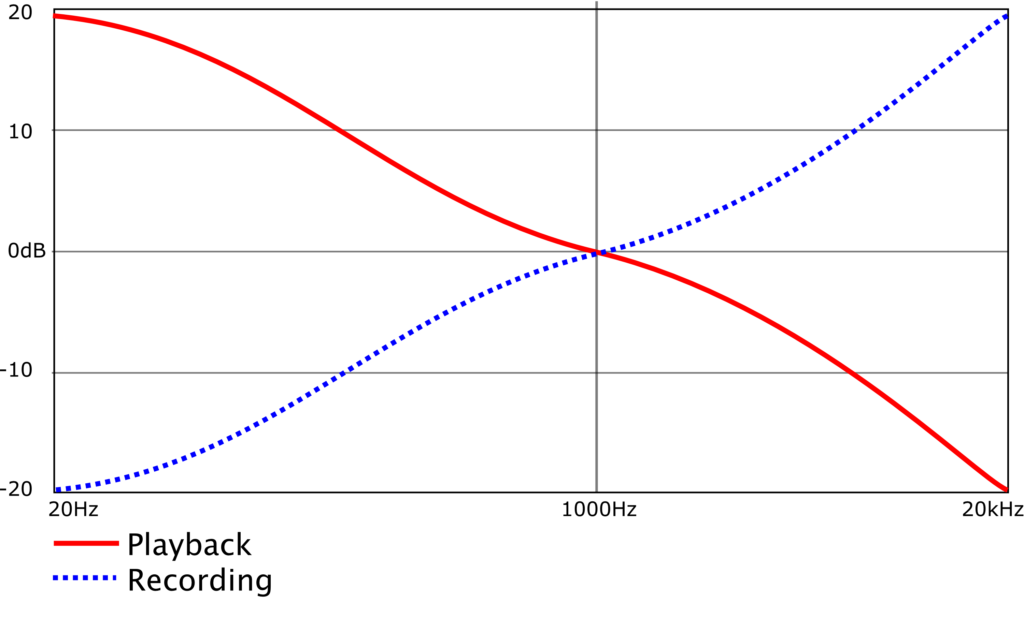

Für deinen Verstärker bedeutet dein Plattenspieler Mehrarbeit. Er muss das – im Vergleich zum MC-System – relativ laute MM-Signal immer noch fünfhundertfach verstärken, bis es CD-Spannungsniveau erreicht. Dafür braucht er eine spezielle Phono-Stufe. Dieser – eingebaute oder separate – Phono-Vorverstärker hat noch eine zweite knifflige Aufgabe: Er muss die Höhen genau definiert absenken und die Bässe anheben. Denn auf Vinyl ist die Musik aus technischen Gründen stark verbogen aufgezeichnet. Erst nach der RIAA-Entzerrung ist der Klang, wie er sein soll.

Die Aufnahme auf einer Schallplatte wird nach der RIAA-Kurve verzerrt (blau) und muss bei der Wiedergabe entsprechend entzerrt werden (rot). Diese Verzerrung muss für ein ausgeglichenes Musiksignal vor der Wiedergabe rückgängig gemacht werden. Genau das macht die RIAA-Entzerrung, die in jeder Phono-Vorstufe integriert ist. | Bild: Wikipedia Commons

Zum Glück schaffen heute selbst einfache Verstärker mit Phono-Eingang die RIAA-Korrektur auf wenige Dezibel genau. Was aber nicht heißt, dass alle Phono-Vorverstärker gleich klingen.

Den größten Klangeinfluss besitzen aber in jeder HiFi-Anlage die Schnittstellen zwischen der mechanischen und der elektronischen Welt. Am hinteren Ende der Wiedergabekette ist das der Lautsprecher. Und am vorderen Ende, sofern vorhanden, der Tonabnehmer und seine mechanischen Helfer: Laufwerk und Tonarm. Frust und Freude liegen hier buchstäblich nur Milli- oder gar Mikrometer auseinander. Wenn irgendwas nicht stimmt, ist das nicht zu überhören. Wenn aber alles perfekt ist, dann ist es nicht zu fassen. Nämlich wie man einen so reinen, natürlichen Klang mit einer kleinen Diamantspitze aus einer PVC-Platte kitzeln kann.

Nadelschliffe – eine Wissenschaft für sich

Oben haben wir es ausgerechnet: Um feinen Auslenkungen im Hochton folgen zu können, muss die Abtastnadel sehr fein geschliffen sein. Im einfachsten Fall ist dieser Schliff sphärisch: Die Diamantspitze endet als Halbkugel mit einem Radius von 15–18 Mikrometern. Meist findest du solche „Rundnadeln“ bei preiswerten Abtastern.

Schleift der Hersteller eine sphärische Nadel vorne und hinten etwas ab, ergibt das eine elliptische Spitze. Die seitlichen Radien – also die Kontaktstellen zur Rille – sind jetzt mit um die acht Mikrometer deutlich kleiner. Daher kann dieser Schliff die Höhen sauberer abtasten. Noch schlanker sind Fineline- und hyperelliptische Schliffe, aber da ist noch lange nicht Schluss: In den 70er / 80er Jahren entwickelte man immer komplexere Schliffgeometrien, die sich immer perfekter in die Rillen schmiegten.

Die Kontaktzone solcher Hightech-Schliffe ist zu den Rillenflanken hin sehr schmal, was optimale Hochtonauflösung verspricht. Vertikal, also Richtung Rillengrund, dehnt sich die Abtastkante dafür umso länger. Der Kontakt ist also nicht mehr punkt- oder kreisförmig wie bei einem sphärischen Schliff, sondern nimmt eine immer länglichere Form an. Daher heißt diese Kategorie auch „Line Contact“. Schliffe wie Shibata, Van den Hul, Replicant, MicroLine und viele andere gehören dazu.

Ihre vertikal lange, in Fahrtrichtung schmale Kontaktzone hat viele Vorteile. Neben der verzerrungsarmen, sehr genauen Abtastung und weniger Nebengeräuschen zählt dazu auch geringerer Verschleiß. Und zwar sowohl an der Platte als auch an der Nadel selbst. Denn obwohl diese Schliffe häufig als „scharf“ bezeichnet werden, ist ihre tatsächliche Berührungsfläche größer als die von runden oder elliptischen Nadeln. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Nadeln wirklich exakt senkrecht in der Rille stehen. Line-Contact-Nadeln sind somit generell recht justagekritisch.

Es geht auch ohne Induktion: Tonabnehmer-Sonderformen und Exoten

Über 99 Prozent aller aktuellen Tonabnehmer funktionieren mit dem Induktionsprinzip. Neben MM und MC zählt hierzu auch die Moving-Iron-Bauweise (MI), bei der Spulen und Magnet beide fest montiert sind. Das Magnetfeld wird hier durch ein Stück magnetisch leitendes Metall moduliert, das am Nadelträger befestigt ist. Angeschlossen werden MIs genau wie MMs.

Es gibt aber auch Tonabnehmer mit ganz anderem Grundprinzip. Was du bei sehr billigen Plattenspielern heute noch findest, sind Kristall-Tonabnehmer. Diese Systeme machen sich den piezoelektrischen Effekt zunutze: Bestimmte Kristalle erzeugen elektrische Spannung, wenn man sie mechanisch belastet. Kristallsysteme sind extrem billig, robust und brauchen nicht mal einen Phono-Eingang. Ihr Klang hat jedoch wenig mit HiFi zu tun.

Am anderen Ende der Preisskala gibt es Systeme, die optoelektrisch arbeiten. Abgetastet wird ganz normal mit einem Diamanten. Dessen Bewegungen werden nun aber von einer Lichtschranke registriert und in Wechselspannung gewandelt. Ebenfalls ohne Induktion funktionieren Strain-Gauge-Systeme. Sie verwenden als Wandler Dehnmessstreifen, deren Widerstand sich bei Deformation ändert. Auch hier liest ein Diamant die Informationen aus der Rille.

Gänzlich berührungslos arbeiten nur Laser-Plattenspieler, die die Rillenflanken mit gekreuzten Laserstrahlen vermessen. Das erscheint auf den ersten Blick wie die ideale Lösung. In der Praxis dominieren bei diesen Plattenspielern – die seit Jahrzehnten gebaut werden – aber die Probleme. Die Spieler funktionieren zum Beispiel nur mit bestimmten Vinylfarben (hauptsächlich schwarz). Zudem sind sie extrem staubempfindlich, weil Lichtstrahlen nun mal keine Partikel wegschieben können, wie es normale Nadeln auf jeder Plattenseite tausendfach (und meist unbemerkt) tun.

Fazit: Vinyl und Bernstein

Wenn du wissen willst, wie analog Platten tatsächlich sind, gönn dir den Gefallen und lege eine Platte auf, senke den Arm auf die Rille – und lass den Verstärker aus. Wenn du jetzt ganz genau hinhörst, wirst du deine Musik direkt an der Nadel hören können. Schließlich hat sich das Konzept seit dem Grammophon nur marginal verändert. Natürlich beschallst du so keine Party – und zudem ist der Ton durch die RIAA-Kurve auch stark verzerrt.

Trotzdem fasziniert es uns immer wieder, dass die Musik von Künstler:innen, die schon lange tot sind, wirklich physisch in der Rille festgehalten ist. Wie ein Fossil in Bernstein, versichert uns Vinyl, dass da wirklich etwas in unserer Welt existierte, was anschließend eingefangen wurde. Denn andernfalls wäre das Insekt nicht im Harz. Ohne die Stimmen und Instrumente dieser Menschen hätte die Schneidmaschine den Ton nie in die Rille schneiden können. Vielleicht ist das einer der vielen Gründe, aus denen Schallplatten immer noch so beliebt sind.

Falls du neugierig geworden bist, findest du hier weitere spannende Artikel rund ums Thema HiFi:

Du überlegst, dir eine Anlage mit Plattenspieler aufzubauen? Dann wirf einen Blick auf unsere Bestenliste. Hier findest du die besten Spieler, die wir getestet haben, im Überblick: